Things that I used to do.

役に立たない事ばかり

2025年4 月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

最近の記事

カテゴリー

- 1.始めるにあたって (1)

- airplane (13)

- AUDIO (129)

- automobile (89)

- bicycle (13)

- books (21)

- boots (7)

- clothing (9)

- crafts (44)

- DESIGN (53)

- foods (57)

- goods (13)

- maintenance (24)

- motion picture (80)

- motorcycle (56)

- music (93)

- paintings (39)

- RUGBY (79)

- tools (43)

- works (10)

- コンピューター (14)

- スポーツ (3)

- テレビ (1)

- 宗教 (3)

- 建築 (62)

- 旅行 (1)

- 時事問題 (12)

- 椅子 (17)

- 科学 (2)

- 言葉 (24)

ウェブページ

PARAGONのプロトタイプ

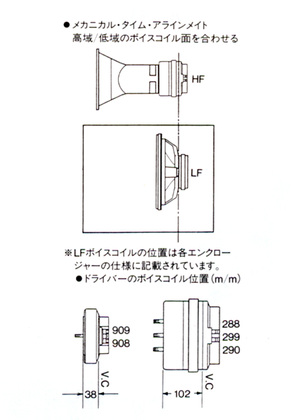

コアキシャルスピーカーの問題と解決

一つの点音源から全ての帯域が再生されれば理想ですが、実際にはそれだけ広帯域のスピーカーユニットはありません。一つの音源を重視してフルレンジのユニットを選べば帯域には諦めが必要です。広帯域を実現するため2way3wayを組むと幾つか別の問題が出て来ます。SPユニットのインピーダンスには周波数による変化があってクロスオーバーには色々な問題が起きる事などには触れません。ここでは複数ユニットの位置の違いが定位や位相差に問題を起こす事を考えたいと思います。解決には二つ方法が有ります。一つは アルテックの604などの同軸スピーカーです。もう一つは同じくアルテックのA7やテクニクスのリニアフェーズの様に振動板の前後を揃える事で位相差を減らす方法です。同軸スピーカーで正面から見ての音源位置を一つにしても、ウーハーとドライバーの振動板位置にはズレがあって位相差が生じる事は前にも述べました。同軸で音源の位置を一つにして、更に振動板位置の前後を揃えてリニアフェーズを実現するのは難しい問題です(実現の例はありますけどね)。低域のコーンの手前にツイーターを置くだけではリニアフェーズになりませんが、拡声器の様な折り返しホーンにすれば出来ないでしょうか。折り返す事で高域振動板の仮想位置をコーン紙のボイスコイル位置に揃える事が出来ます。上に写真を上げたジェンセンがそこまでの意識を持っていたかは疑問ですが、これは面白い可能性だと思いました。

高校生の頃、初めてのスピーカーを選ぶ時、同軸とバックロードホーンはとても気になる問題でした。何かお得なものが無いと自身を納得させられない気がしました。何かの理屈でいい音がするんだと言う保証が欲しかったのかも知れません。今思うと情けない所が有ります。まだ川の手前の2階にあった日野オ−ディオや、お茶の水にあったオーディオユニオンの自作館で色々なユニット其々の魅力を聴き比べる様になって、同軸やバックロードホーンで何か得をしたいという気持ちが消えました。

同軸やバックロードホーン、リニアフェーズや平面スピーカーにESS、其々の問題解決へのトライを高く買います。けれど、スピーカーには色々な問題があって、その全てを解決する事は難しい、色々な問題のバランスを如何に取るかが大人の解決だと思います。一つの問題の解決だけに特化したスピーカーが成功するとは限りません。

正直に申しますと今でも、松下のゲンコツやローサーのPM4の様にコーンの真ん中に丸い物があると、訳も無く惹かれてしまう癖が有ります。

可聴範囲外の再生

日経アカデミア特別企画 ハイレゾ音楽塾に行ってきました。1部では41.1/16のCD規格とハイレゾの差、192/24とDSDの差がよく判りました。特にハイレゾPCMとDSDの差は我が家で感じるものと同じで安心しました。

可聴帯域以外の高い音が重要だ、その為に広帯域再生が必要だとは散々聞かされましたが、若い人でも20Khz、私達の耳には15Khzまでしか聞こえないとすれば、可聴帯域以外は何の役に立つのか説明を聞いた事が有りませんでした。2部で、真為の程は不明ですが初めて説明を聞く事が出来ました。

視覚聴覚の神経伝達は即時ですが、脳幹内部での快感や報酬の伝達には何十秒かの時間が掛かるのだそうです。今までは厳格な音の比較をしようとすれば何秒かの短い時間での切り替え比較こそが科学的だと信じられて来ましたが、こうした比較では脳幹内の快感や報酬の差を測る事が出来なかったのだそうです。

可聴帯域以外の高音はこうした快感、報酬に繋がるのだそうです。人間の耳には15Khzまでしか判断が出来ない.余裕を見ても22KHZまであれば充分と言うのがCD規格を決めた根拠です。これは短時間での切り替え比較という実験故の結論だった訳です。

耳に聞こえないとすれば高音はどこから脳幹にまで届くのか。耳ではない体の表面、皮膚で高音を受け取っているのだそうです。実験でも確かめられているそうです。(ヘッドフォンの高域を延ばしても無駄という事になってしまいます。)

音が溢れている様に感じる都会ですが、音の周波数の範囲は狭くて限られているのだそうです。森林やジャングルにはもっと沢山の音、特に私達の耳には聞こえない高音が多いのだそうです。尺八やチェンバロは目的とする音階の他に沢山の倍音やそれ以外の雑音を含んでいるのに比べて、近代的なピアノには雑音や倍音が少ないのだそうです。

耳以外の皮膚から取り込まれて脳幹の中で快感となる信号は20khzから30khzというより、更に高い30khzから50khzでうまれるのだそうです。近代的な音楽程、そうした音が含まれていない。それが多く含まれるのがガムランだそうです。古いオーディオファンなら芸能山城組を思い出すかもしれません。私はあまり興味が有りませんでしたが覚えてはいます。お話をしてくれた先生は山城組にも関係していたそうです。正しいかどうかは分かりませんが、初めて筋道のついた説明を聞けて感心しました。あなたはどこまで信じますか?

DEQXのセミナー

長谷川さんに教えてもらった、DEQXのセミナーでは幾つか感じる所が有りました。周波数の補正も低域で10dbも20dbもの補正は止めた方が良いという話が有りました。ESLの補正で思い当たる所があります。もう一つはウーハーとホーンのクロスオーバーポイントです。350Hz,450Hz,500Hzの三つを試してくれました。一般的な15インチウーハーとホーンは500Hzクロスかもっと上でのクロスが多いと思います。500HzクロスではJBLやAltecと同じホーンらしい音がSONYのスピーカーからしました。350Hzに下げた途端に私がホーンの音だと思っていた騒がしさが消えました。ホーンにより多くの帯域を任せた方が滑らかな音がするんですね。一番敏感な人の声の帯域にクロスを持って来るのはマズイとも考えられます。上に逃げる手も有りますが我が家のウーハーは500hzより上が出ません。

私一人の勘違いの可能性も高いのですが、今は繋いでいない我が家のマルチアンプシステムでも試して見たくなりました。ただ、今のホーンからは500Hz以下がほとんど出ていません。もっと大きなカットオフ周波数の低いホーンが必要です。

オイロダインのウーハーと2インチドライバーのクロスオーバーポイントを下げてみたい(大きなホーンを捜してからですが)。アメリカの音楽をそれに向いたスピーカーで鳴らしたい。ESLを一時お休みしたいとも思うのですが、何もしないのにESLの音がどんどん良くなって行きます.昨日の音との差は判りませんが3週間前の音とは明らかに違います。どこまで変わるのか見届けるまで今の組み合わせを換えたくありません。

鎌田さんのJensen

3月に聴かせてもらった鎌田さんのJensenTriplexは、ササクレやトゲが無い、角(カド)まで滑らかな音でした。昔ステレオサウンドの中で長島さんが鋭い音しか出さないG610に手を焼いた話をしていました。随分違う印象でした。昔we124でJBLの4343を鳴らしているのを聴きました。全ての角が丸まっていると思いました。(4343の低音は弾まないし)これは否定的な評価です。鎌田さんの全てが滑らかな音は褒め言葉です。あんなに持っていたブルースのレコードも全て処分して、今は全てがCD音源です。けれどCDの硬くて薄っぺらな音がしません。随分驚きました。ひょっとするとQUADのCDプレイヤーの所為でしょうか。メロウなドゥワップを聴くのには最適かも知れません。アルテックとは違いますが、アメリカの音がしていました。

私の所では、PC内のAudirvana(デジタル音楽再生ソフト)に含まれるイコライザーも一度は外して見たものの、ESLで聴くイギリスの音はアメリカの音楽にはどうにも合わない気がします。周波数特性をいじる事でESLからアメリカの音が聴けないかと、又イコライザーをいじってますが、簡単な物で無さそうです。当たり前ですけどね。

又またまたその後のESL

今、古いESLを直そうとすれば、イギリスのQUADに持ち込んでも直りません。QUADが廃棄しようとした 古いESLの治具一式をドイツの愛好家が引き取ってメンテナンスや再生産を行っている様です。ドイツ人のHPを覗くとESL57の脚を伸ばした写真が出ています。何よりESL57のフォルムに惹かれる私とすれば折角のデザインが台無しだ。何でそんな事をするのかと思う一方で、何の理由も無くこんな事をする筈がない。音に何かしらの影響が有るのだろうと思っていました。

三本脚に何かを足してスピーカーの位置を高くしたり、後ろに倒れて上を向いたスピーカーを立てると音に変化が有るのじゃないかとも考えていました。

後ろ足の下に4から5センチの物を挟んで、スピーカーを直立近くまで立たせて見ました。

あらあら、随分音が変わります。音そのものと正面から対峙しようという時には此方に分がありそうです。ゆっくり聞く時にはオリジナルにも良さが有りますけどね。ただ重心が前に来て後ろ足に力がかかっていません。音は悪くないけど置くのに安定しているとは言い兼ねます。間を取って後ろ足に2〜3センチの文鎮(製図用の鉛製)を入れて見ました。悪く有りません。これで暫く聴いてみます。

高さや角度はこれからの課題になりそうです。

置き方には注意が必要だとか、上手く鳴らす為の試行錯誤は作った人間とのチェスの様だと聞きました。届いたスピーカーをポンと置いただけでそれなりの良い音がしたので、そこまで難しく考えなくてもと思っていました。認識不足でした。仰る通りまだまだ試行錯誤が必要みたいです。

2015-05-27 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

ESLまたまたその後

前回は何もしなくても音が良くなって行くのは何故でしょうと言う話でした。

今回は環境や設定に変化があれば音が変わるのは当然ですが、何故良くなったのかは正確な原因が分かりませんという話です。

オイロダインのマルチでは、クロスオーバーポイントを鋏んで上下のレベル設定しかしていない、一切の補正を掛けない音と、ホワイトノイズをiPhoneのSpectraSuiteで確かめながらAudirvanaのイコライザーで補正した物では、周波数特性がフラットに近い事もあって補正後の音に分が有りました。イコライザーを挟む事のデメリットをあまり感じませんでした。

それでESLでもイコライザーで周波数特性の補正をしました。DSDファイルを鳴らす場合、150Hz以下を持ち上げないと低域がたりません。けれど自然な音です。PCMファイルを鳴らす場合に、下を少しでも持ち上げるとESLがボコボコ言い出して壊れそうです。

ファイル形式によって音が違うのは皆さんの指摘する所ですが、周波数特性まで大幅に違うなんて事が有る物でしょうか。どうもあちこちで設定の複雑さゆえに周りの見えぬまま袋小路に入ってしまったようです。

Hさんにお越し頂いて意見を伺いました。ESLに関して色々な設定を戻してデフォルトの状態を聞いて見たいとのお話があって、イコライジングを止めて見ました。あら不思議、曇りが晴れたような音がします。低域を10デシベルも持ち上げたりしたイコライズがESLの低域には負担だったのかも知れません。

正確な理由は分かりませんが、ESLには補正を掛けずに素で鳴らす方が合っている様です。

2015-05-13 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

ESL又その後

大きな音は出せません。室内楽を楚々と鳴らすには最高です。こうした意見が多い様です。イヤイヤ、ちゃんとブリブリの音だって出しますよ。私はこちらの意見に賛成です。

けれど、Sam&Daveやエラの声にもう少し厚みが欲しいとは思います。Ben WebsterやIllinois Jacquetのラッパにブォッて言う迫力が欲しくなるのも事実です。だったらホーンを使えAltecを使えと。それも、ごもっともだと思います。アメリカの音楽とイギリスの音楽って別の物なのかも知れません。

こうした大きな傾向には変わり有りません。チャンネルディバイダーもオイロダインもはずしてしまいました、プリ付きDACから直接是枝アンプでESLを鳴らし込んで来ました。機械としての環境にも、此の所変わりは有りません。

鳴らす事以外何もしていないのですが、音が良くなります。植物にだって声を掛けながら水をやると応えてくれるなんて話は、成る可くしたく有りません。どう説明をすれば良いのか分からないからです。スピーカー自体はもう何十年も動いて来て、初期ランニングはとうに終っている筈です。機械自体の馴らしの他に組み合わせにも馴らしが必要だとして、部屋まで含めたシステム全体の馴らしが進んだとでも言えば良いのでしょうか。不思議だなぁ。

こうした時間による音の差を聞いてしまうと、切り替えての同時比較って意味を失ってしまいます。左右のSP間にぽっと浮かぶ音像は最初からですが、その中での前後左右がより明確になって来ました。少し歪んでいるのかなと思っていたボーカルが二人のコーラスだと気が付いた曲が有ります。最近二人の奥に更にバックコーラスがいる事が見えて来ました。

諸先輩方には、何を今更と言われるような事ですが、Audioって不思議だなぁ。

似た話が有ります。家を建てる時に何人かの設計を比べるコンペが意味を持つ事も有るんです。でもね、もっと大事なのは特定の人と時間を掛けてやり取りを積み重ねる事なんです。一度会って設計者だけが練りに練った提案を私は信じません。

2015-04-26 カテゴリー: AUDIO, 建築 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

今気になる事 pc-audio

Audirvana plusを使っています。雑誌をみると、もうバージョン2.0が出ている様です。改善されたのは主にライブラリー機能で音は大して変わらないと言う人もいます。大きな音質向上があったと書いてある記事も有ります。使い勝手には慣れてしまったのでこのままでも構わないのですが、音が良くなっているなどと言われると気になります。アップグレードは39ドル。円安が恨めしいけど、心配はそこじゃありません。私のmacはOS10.7.5。もっと新しいOSでないと動かないなんて言い出しそうで心配です。

プレイヤーとしては使う事の少ないAudio Gateですが、これも更新されていてAudioGate3になったみたいです。同じのKORGのDACを使わないとせっかくのDSDファイルがDSDとして再生されません。けれど他のファイル形式をDSDに変換する機能も改善されているのだったら気になります。

mp3では3メガの曲がDSDでは300メガになります。DSDファイルを貯めるのには大きなストレージが必要です。今は普通の外付HDDに貯めていますが、これもオーディオ用のNASにすると音が良くなると書いてあります。本当かなぁ。

所詮、雑誌の記事は売らんが為の提灯記事とも言える訳ですから、こうして雑誌の記事に振り回される自分が少し情けないとは思います。

2015-01-18 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

ESL57

半年に届きませんが、ESLを聴いて来ました。これこそが最高のスピーカーなどと言うつもりは有りません。けれど大変に感心しました。

すべてが出来る、何事にも完璧な人間などはいなくとも、心底 尊敬に値する人格はあり得る。こんな喩えはおかしいでしょうか。

磁石による磁界の中に、信号の通るボイスコイルを置いて振動板を動かす事が一般的なスピーカーだとすれば、静電型のスピーカーは異端中の異端です。

その意味でESLを中庸の例とするのもおかしく聞こえるかも知れません。今まで普通、一般的、人並みなどと言う言葉と中庸という言葉の差が良く判っていませんでした。全く別の意味だと初めて知りました。異端とも言える成り立ちと全く矛盾しません。

当時とすれば十分なレンジだったのかも知れませんが、今の標準で言えば、F特もダイナミックレンジも極く限られたものです。(本当は当時だってダイナミックレンジが足りない事はあったと思います、)しかし、限られた中でのバランスが非常に良い。身の置き所を心得ているとも言える気がします。

無限の世界の中に、限りのある我が身をどこに置くのか。人並みである事とは別の、自らの選択と意思が無いと出来ない事だと思い知りました。中庸が最上の美徳だと初めて実感しました。

広範な周波数帯域による透き通るような世界というよりは、限られた範囲の中の密実な世界、金ぴかと言うよりはハシャギすぎない少しくすんだ金色、勿論ツィーターとウーハーを足してF特を広げたり、ダブルスタックでダイナミックレンジを稼ぐ手もあって、大いに興味は有りますが、1本そのまま限られたけれど完成した世界を充分に愛でてからでも良い気がして来ました。

丹念にウォーミングアップをしないとすぐに歪みます。おそらく40年位は前の細い平行二芯電源ケーブルを、20年程前でしょうか、まだ出たばかりの頃の6Nスピーカーケーブルに替えました。これは効き目が有りました。まだ当分楽しめそうです。

2015-01-10 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

Decca KELLYでHQD?

昔、スピーカーの自作と言えばまず20センチのフルレンジを買って、箱を作る事だった時期が有りました。密閉箱の容量やグラスウールの詰め具合、バスレフポートの調整に一喜一憂して、次に考えるのはツィーターの追加です。クロスオーバーポイントをどこにするか、減衰カーブは6dbか12dbか、そもそもフルレンジの上を切るか素通しにするか、能率はどうやって合わせるか、手を掛ける所は沢山有りました。色々なツィーターがありましたが、ツィーターを付けましたとの効果が一番分かりやすかったのは、ヤマハのJA-0506だったと思います。同じ様に分かりやすい恩恵の例としてはJBLのD130に075を足すのも効果的でした。叩いたシンバルの厚さが分かるツィーターとの評判が有りました。それがいつしか、いかにもツィーターを付けましたなんて音がするのは駄目だなんて言い出す人がいて、JBLの2405を見て彼らが言うのはこれの事かと思いました。トランジェントの良さではESSハイルドライバーなんてのも有りました。(コーン型のウーハーが追いついて行けてない気がしました。)ここまでは私にも分かる気がしました。

可聴範囲の外が大切だなんて言い出して、パイオニアのPT-R7を足す人が現れました。この辺りから私の耳には差が良く分からない事が増えました。(分かる事もあるんですけどね)昔、JA-0506を付けて喜んでいた時程、事は簡単でないらしいと思いました。

それから何十年もして、日野オーディオでAXIOM80の2本入りを聴かせてもらった時です。ついでにDecca・LONDONも聴かせてもらいました。これにはびっくりしました。ヘレンメリルのかすれ声がこんなにきめ細かくて綺麗に聞こえたのはそれまでに無い事でした。他とはまるで違う音だとすれば間違った音なのかも知れません。たとえ嘘でも綺麗な音の方が良いと思って仕舞いました。そういえば、かのマークレビンソンもHQDシステムではDeccaのKELLYを使っていたな。世間で騒がれる事はないけれど、Deccaのリボンツィーターは狙い目かも知れない。何より私には効果の分からないツィーターより、私にも効果の分かるツィーターが必要じゃないか。以来Deccaのリボンツィーターを狙っていました。

それがほとんど同時にオークションにDeccaKELLYのペアが二組、ハートレイのウーハーが一本出て来ました。これで我が家のESLと合わせればHQDシステムが出来る、ESLのダブルスタックは出来ないけれど、ハートレイ、クォード、デッカの頭文字HQDには手が届くかも知れない。

これもESLを手元に置いてその素晴らしさ、可能性と限界を感じていたせいです。(1本で使う良さも勿論ありです)狙っていたハートレイはコーンにひびが入っていて諦めました。

狙っていたKELLYを手元に確保出来たので自慢しちゃいます。Deccaのツィーターはいいぞぉ、少なくともLONDONの高音は聴いた事の無い音がしたぞ、なんてね。KELLYにはローカットが入っているみたいだから、繋ぐだけで使えるかも知れません。でも能率が低いので全ての人に使いやすい物でもないと思います。マルチアンプの使用が前提にもなりかねません。いつか ハートレイのウーハーやESLのダブルスタックもやってみたい物です。

20センチのフルレンジでは、We755やLE8T(そのプロ仕様2115)の評判が高い様に思います。最近ではドイツ製の古い物を捜して来て喜んでる人もいる様です。私の聴いた中では別のスピーカーが一番でした。この件については又別の機会にお話したいと思います。

ESLその後

もげた後ろ足を直すのに、木ねじの抜けた穴の周りを、全てのみで掘って四角い堅木を打ち込みました。めくれた表皮を貼り直してペーパーを掛けてパテをくれて、又研いで、周りに合わせて艶消し黒を吹きました。本来の荒い合板の底板のままより強度は上がっていると思います。脚を底板に止める木ねじは、緩んだり何本かは抜けていました。何種類かの木ねじが混ざっていて短い物は長い物に揃えました。木ねじの穴の開いたフランジ部分と脚を繋ぐボルトとナットも硬く締め直しました。電源のコードにも手を入れました。汚れていたグリルも掃除しました。音が変わったと言いたい所ですがあまり変わった様に感じません。スピーカーの後ろをどれだけ空けるべきなのかもまだ結論は出ていません。音に大きな影響があったのは、左右のスピーカーの間隔です。間隔が狭いとシンバルが片方のスピーカーから聞こえる以外、全ての音が左右のスピーカーの間中央から聞こえてモノラルの様です。間隔を広げるとようやく楽器の配置が左右に広がります。狭い部屋ですから両脇の壁との距離が心配ですが、そうした事より間隔を広げる事の方が大事の様です。左右のスピーカーの間にポッカリ音像が浮かぶ時とスピーカーにへばりついて離れない時があって良く判りません。多チャンネルの録音をステレオ2チャンネルに分ける時の割り振りに依る物でしょうか。目前で咆哮するサックスや上下に充分に伸びていない周波数特性など幾つかの不得手があっても、むしろ、感心する所の方が多いと思います。今までのスピーカーとは違って聞こえる所も此方のバランスの方が正解かなと感じる所があります。

オーケストラは上手くこなすと言うのでしょうか。スケールやディテールを正確に全て再現出来ている訳では無いのに不満が有りません。後はザ・バンドとスタイル・カウンシルが凄く良いのは何故でしょうか。

身の回りの品もオーディオも、まず金色を選ぶ事は無いと思います。同じ品も金色になると欲しくなると言う気持ちを持ち合わせていません。でもね、この部屋に置くESLだけは金色のグリルが良かったなぁ

2014-10-04 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

QUAD ESL 57

どちらかの真似と言われても否定出来ません。丸出しの真似っこというのも随分格好が悪いと言う自覚もあります。御免なさい。でも欲しかったんです。

格好を付けている、すかしている、そこが気に食わないとの御感想もある様ですが、私はそこが好きでした。部屋のなかに大きな業務用スピーカーを持ち込んでマルチアンプなんてのはそれ自体が楽しみや目的であって、部屋の中で音楽を楽しむ事だけが目的だとすれば、無駄や酔狂と見られても仕方ありません。恥ずかしい事だと思っていました。人が暮らす部屋の中で音楽を楽しむのに、道具は如何にあるべきか、この点で古いQUADを超える物を捜すのは難しいと思います。歴代のESLは新しくなる度に格好が悪くなります。

長い事気になっていましたが、梅雨になるとブツブツ言い出してすぐ壊れる。壊れると修理代はとんでもなく高いと話を聞きました。自分で満足する音がするとも限らない。あれだけには手を出すまい。と思っていました。

安いESLを見つけました。でも保証はありません。壊れていたら丸損です。そもそも三極管シングルで鳴らす物なのか。心配だらけですが今聴かないと、又巡り会う事も無いかもしれない・・・エイヤァ。 買っちゃいました。(実際の音の傾向や能率について教えて頂いた事が心の垣根を低くしてくれたと思います)

細かい音質はともかく、音が出るのかだけを早く確かめる必要がありました。後ろ足が壊れていたので既存のスピーカーに紙箱をはさんで立てかけてあります。後ろの壁とは大きく離すべきだと誰もが言います。セッティングにはシビアと仰る方もいます。左右の位置や向きもデタラメです。いきなりまともな音などする筈が無いと思っていました。

だのに、何もしないままいきなりまとまりの良い音がしました。何年間か苦労してやっとたどり着いたマルチアンプの音がバカらしくなる様な音です。これは拙い。色々聴いてみましたが、どれも良い音でまとまりの良さではマルチアンプをしのぐ事もあります。上下に伸びきった周波数の、透明な空間に繊細な音像と言うよりは、上にも下にも限りがあって限られた中での充実した音に聞こえます。ベン・ウェブスターやイリノイ・ジャケーも全体の音には何の不備もありませんが、目の前で唸るサックスの実在感でホーンには敵わないみたいです。でも明らかな負けはそれくらいかな。

2014-09-20 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)

我が家の現況システム20140903

人様には無用のエントリーで申し訳有りません。日々変わってゆく私のシステムも大まかな見当のついた所で一度記録しておこうと思います。

音源はmp3va.comでダウンロードしたmp3ファイルと、HDtracksでダウンロードしたハイレゾソース、それに手持ちのCDとの3種類。これらをAUDIOGATEでDSDファイルに変換して外付けのNASに貯めています。それをプレイヤーソフトAudirvanaPlusで鳴らしています。ここまでがiMacの中の話です。FIREWIREケーブルでMYTEK DIGITALのSTEREO192-DSD DACに繋いでいます。チャンネルディバイダでクロスオーバー500hzの上下で分けて、500hzから下はQUAD606でオイロダインを、500hzから上を是枝さんの300BSでJBL2441を其々鳴らしています。

是枝アンプとeurodynの組み合わせはこの部屋に入居以来、それをiMacで鳴らすのもPCオーディオ導入以来変わっていません。プレイヤーソフトをiTunesからAudirvanaに換えたこと、AUDIOGATEでDSDファイルに変換する様になった事、MytekDigitalの御蔭でDSDナチュラルの再生が出来る様になった事、ステレオで鳴らしていたQUAD606を2台にして各チャンネルに1台づつにしたこと。今まで是枝さんの美学を尊重してベルデンの平行2芯のままだった300BSアンプの電源コードをacrolinkの7N-P4020IIIに換えたこと。200Vから100VへのダウントランスをHさんから借りたこと、その後の電源タップを7N-P4030IIIとコモンモードチョークコイルで作り直した事などが少しづつ効いてる気がします。

験聴用のCDに入っていたホワイトノイズを、iPhoneに入れたSpectraSuiteで確かめて室内の環境や響き具合を調整しています。その結果の裸特性と、AudirvanaPlusに入っているグラフィックイコライザーや、スーパーウーファーで補正したりを聴き比べている所です。

DACがプリアンプを兼ねる様になり、真空管のプリも出番を失いました。レコードプレイヤーを片付けたのでPhonoEQの真空管(テレフンケンの803SやシーメンスのCCa)も待機中です。パワーアンプも下半分がトランジスタになりました。ソースも全てデジタル化されました。ただ誤解を招きたくないのですが、真空管を減らす事やデジタル化が目的ではありません。色々な音源を手軽に安く聴く為の方便であって、音質の為ではありません。ハイレゾソースが意味を持つのも、古いテープ音源にデジタルメディアを上回る情報が入っているからです。コンシュマーユースに限れば未だに2トラック38センチが最高の音源と考えています。レコードの音にも未練があっていつか環境を整えたいと思っています。IKEDA9cを持って池田さんの所に行った時に聴かせてもらったIKEDA9musaでレコードの音にはまだまだ先が有る事を知らされました。こんなにとんでもない代物を高齢の池田さんが何時まで作ってくれるか分からない。今手に入れないと機会は無いと思い、レコードプレイヤーも片付けたのにカートリッジだけを手に入れました。今使わなくても、お気に入りのカートリッジ達を手放す気持ちにはなれません。又、鳴らしたいと思っています。

ただ聴きたい音源をレコードで手に入れるのは大変です。mp3va.comの御蔭で聴きたいレコードを簡単に聴ける様になって目前の便利に負けてしまいました。好きな音楽を聴く事が目的で、レコードを聴く事が目的では無いと言い訳をしながら、レコードプレイヤーを片付けた事、内心は不甲斐ないと思っています。

(その後新しい人に受け継がれたIKEDAは、他のMCと変わらないカンチレバー付きになりました。コイルにダイレクトに針のついたIKEDAこそがIKEDAじゃないかと内心思っています。でも後継者が出来て良かったとも思います。)

2014-09-03 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

コモンモードチョークコイル

今まで電源用のタップに何万も払って効果があるのか、高いクライオ処理とやらが本当に効くのか、大いに疑問でした。でもこれは効くかもしれない。探し出したらどこも売り切れ。困ったと思っていたら、買い占めた人がヤフオクに出していました。競り合う人もいて3900円もしてしまいました。これで効かなかったらどうしてくれようと思いました。でもね、何とかメッキ端子に何とか処理の何とか効果、二口壁コンセント一つ38000円よりずっと合理的な投資に思えます。一方でこうしたフィルターは、どんなノイズがどこから出ているのかが判ってこそ、打つ網の場所も決まるもの、どんなノイズに効くのか判らぬまま闇雲に入れて効く物じゃないとも思います。 パワーアンプにはダウントランスを入れて単相200vを100vに落として使っています。電源に効くおまじないは色々な物があって迷信と妄想のカタマリのような世界ですが、このトランスは効きました。今まで電源関係ではっきりとした効果があったのはこのダウントランスと6Nのコードだけです。(整流管やコンデンサでも音は変わりますね、)どちらも音が少し大きくなって特に低域が元気になりました。ダウントランスを入れた時には楽器の音の周りに空気感のような広がりも感じました。ただノイズフィルターになったとは感じませんでした。DACとPriを兼ねるMYTEK DIGITAL STEREO192-DSD-DACとチャンネルディバイダーは100vを壁コンセントから取り出した後に100v-100vのトランスを入れています。こちらのトランスにはノイズフィルターにならないかと期待しました。気のせいだと言われれば反論出来ない程の効果でした。今度はこのトランスの後にコイルを入れて見ました。どこが変わったのか判らないなどと思ってそのままスイッチを落とすのを忘れていました。おっといけない、スイッチを落とそうとして気が付きました。スイッチが入っている筈なのに、いつものハムが聞こえない。ホーンに耳を付けて初めてかすかな音が聞こえます。 真空管のプリアンプの時には何度アースラインをいじった事でしょう。そもそも理屈も判らぬ人間がいじり回して治る物でもない。120dbを超える高感度スピーカーを素人細工の無帰還アンプで鳴らそうというのだから、ハムは仕様がない。屈辱に耐えてスピーカーに抵抗を入れました。10〜15dbほど能率が下がっているはずです。それでも無音の時にはかすかなハムが聞こえていました。

散々苦労しても止められなかったハムが嘘の様に治まりました。音楽のバックに漂っていた暗騒音も静かになったようです。無くなって初めてあれが騒音だったのだと気が付きました。 作ったアンプのハムに御悩みの方、あなたの作ったアンプの所為ではなかったのかもしれません。何時になったら出回るのか判りませんが、又お店に並ぶ様になったら是非試して見て下さい。

2014-04-27 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

F特改善

2014-01-05 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

Audirvana Plus のグラフィックイコライザー

今は500hzを境に上をJBL2441+2397、下をオイロダインのウーハーで鳴らしています。オイロダインオリジナルのドライバーに比べてJBLが優っていると言うよりは、此処暫くの調整の結果を確かめるのに条件を変えたくなかった所為です。裸のままの音を少しでも良くしておきたい。スピーカーユニットの素性を確かめたいと思っていました。耳で聞ける範囲の手を打った所で大まかな特性を数字で確かめておきたいと思いました。iPhoneのアプリで簡単な周波数特性が確かめられる事に気が付きました。以前に買ったAudioCheck用CD の中にホワイトノイズがあったはずです。上のグラフが現状で裸の周波数特性です。180hzから400hzに掛けて盛り上がっているのが500hzを境にレベルが下がります。ピーク、ディップはあるもののそのまま18000hzあたりまではレスポンスがあります。思ったより悪くない裸特性ですが180hzから400hzに掛けてのもりあがりが音を決めている様です。 ここで折角ですから、Audirvana Plus のグラフィックイコライザーを使ってみようと思います。 盛り上がった180hzから400hzまでの、両側を持ち上げてもう少しフラットにならないか、細かいでこぼこが埋められないかといじって見ました。下が、補正後のF特です。 随分、音のバランスが変わりました。今までに比べて腰高で落ち着きません。高い音が気になります。 只、バランスが変わった所為で聴こえる様になった音もあります。 腑に落ちない所もありますが、もう暫く聴いてみます。

2014-01-04 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

音楽の聴き方(audioなんかに興味の無い人に)

殻々工房(からからこうぼう)は、那須のバー兼アートギャラリーです。アート全般にわたる興味と知識をお持ちです。私にとってそれ以上に大事な事は、飲み物全般に関する広い知識と美味しい料理です。那須のインターチェンジを降りて広谷地の交差点から左に曲がって、もう一度右に折れて細い道を暫く入った所です。那須にお出かけの折には是非覗いて下さい。

なんでお店の名前を持ち出したのかといえば、PCからのアナログ出力をただスピーカーやアンプに繋いだ音と、デジタルで取り出したデータを別のDAC(デジタル.アナログ.コンバーター)でアナログ出力にしたのでは音が違うよという話をしたかったからです。それも音楽好きに伝えたいと思っていました。

オーディオなんぞに興味は無い、大きなお世話だと言われないかと、控えて来ました。殻々工房では確かに音が違うと言ってもらったのが嬉しくて、今の時点でのお勧めをいくつかお知らせしたいと思います。

此処何年かMacから音楽を鳴らす事を試して来て、こうすればお金も掛けずに、そこそこの音を楽しめるという方法を見つけました。オーディオマニアに自慢の出来る話ではありません。馬鹿にもされるでしょう。望む限り最高の音質とは参りません。けれど、表立って自慢はしませんが、内心ではCDプレイヤーで聴いている大部分の自称オーディオ好きよりマシになる可能性だってあると思っています。

まず音源ですが、お手持ちのCDとこちらでダウンロード出来るmp3を考えたいと思います。mp3ならタダでダウンロードも出来ますが、欲しい物が必ずあるとは限りませんし、その結果も不安定です。こちらのサイトではアルバム一枚が0.7ドルか1.3ドル程で今なら2割引、デポジットに30ドルを払うと51ドル分にしてくれます。アルバム一枚が40円から80円ほどで買えます。種類も豊富で品揃えはiTunesより良いかも知れません。今まで欲しかったアルバムがほとんど揃うのではないでしょうか。是非この冬休みに試して見て下さい。(1月の2日まで、でもアメリカだから日本だったら3日でも大丈夫かも知れません。)

そもそもオーディオ畑ではmp3なんて通勤途中にイヤーフォンで聴く物であってまともな音源としては認められません。デジタルソースと言えばCDしか無かった頃ならともかく、ハイレゾソースも手に入る今時では CD規格だって音源とすれば馬鹿にされ勝ちです。

でもここに魔法があります。聴く気にもならなかったmp3をKORGのオーディオゲート(タダでダウンロード出来ます)でDSDファイルに変換するとあら不思議。最高とは言いませんがCDよりマシになる時があります。CDも良くなる事が多い気がします。今まで鍵盤をバンバン叩かれると音が面になって飛んで来るキャロルキングを聴くのが苦痛でした、DSDに変換すると音の塊がほぐれて一つ一つの音の周りに空気が見えて来ます。(DSD変換をせずに同じ音源をオーディオゲートとiTunesで聴き比べもして欲しいと思います。)

今はまだDSDファイルをDSDファイルとしてネイティブ再生の出来るDACは数が限られています。12月に入ってKORGからDSD再生の出来るDACが二つ出ました。DACとすれば廉価品に見えますが、何十万もするDACで古いCD規格のデータを鳴らすのより、mp3をDSDに変換してこの安いDACで鳴らす方がマシな可能性があります。この二つのDACがお勧めですがDSDファイルの良い所は普通のDACでも再生が出来る事です。ハイレゾデータ対応のDACなら24bit192khzのPCMとして鳴らす事が出来ます。DSDネイティブの再生との違いはありますが、DSDの御利益の内半分を感じる事が出来ると思います。

ただ難点があるとすればDACを買ってねという話の他に、mp3で3MBだった曲がDSDにすると300MBになったりする事です。

2013-12-30 カテゴリー: AUDIO, music | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

DSDのネイティブ再生

現用のRMEには満足していました。DACは何を選べば良いのか、今の様にあちこちで色々なDACを比べた記事も無くて、ネットの中で信頼出来る人が何を使っているかだけが頼る術でした。その中で皆が一様に信頼を寄せていたのがRMEのff400でした。けれど調べて行く内にff400は、本来何本ものマイクや他のアナログソースを組み合わせてデジタル化する、録音側の道具であって、パソコンさえ繋げばあんなに小さいのに16チャンネルもの調整卓になるお化けの様な機械である事が判りました。チェックの為のモニター用にDーAコンバーターも積んではいますが、本来の目的とは外れたおまけの様な機能です。再生側のオーディオファンが極く一部の機能を使う為にff400を買うのは無駄に思えました。捜している内に再生側のDAコンバーターに機能を限ったAD1-2を見つけました。DSDだなんて事を言いださなければ今でもRMEを使っていたいと思います。他所で聴いたDSDを自分の所でも鳴らしたいと考えてからもう一年以上が経ちました。 RMEのDACでもDSDファイルを鳴らす事が出来たのは幸運でしたが、あくまでPCM形式に読み替えての再生でした。 MYTEK DIGITALのStereo192-DSD DACが随分安く出ているのをネットで見つけました。これでDSDのネイティブ再生を試して見たいと思います。

小さな字で判り難いかも知れません。上欄の右下に24/88.2khzとあるのがDSD128に変わった所が判るでしょうか。今まで折角のDSDファイルをPCMに読み替えていた所がDSDのままで再生されている事が判ります。

2013-10-06 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

PCMとDSD Audio GateとAudirvana plus

iTunesとのインテグレートモードではDSDファイルを鳴らせなかったAudirvana Plusですが、インテグレートモードを止めて、プレイリストに入れる様にすればDSDファイルを鳴らせる事が判りました。PCM(MP3から AIFE WAVまでを含めて)とDSD、種類の違うファイル形式を、Audio GateとAudirvana Plus二つのプレイヤーソフトで鳴らせる様になりました。

HDtracksからダウンロードしたハイレゾソースを聴く内に、狭い檻に入れられた様なMP3音源に愛想をつかしかけていました。ところが元来が限られた情報のはずのMP3をDSDに変えてAudio Gateで鳴らすと狭い所に詰め込まれた様な不自由さが気にならなくなります。ただファイル形式の所為なのか、プレイヤーソフトの違いなのかがまだ特定出来ません。DSDにしてこそ光るソースがあれば、PCMのままでもAudio Gateで鳴らす事で冴えを見せるソースもあります。AudioGateでは少しバランスが変わって腰が高くなる気もします。それが許せない、今までの聞き慣れた音のするAudirvana Plusの方が良いと感じるソースもあります。一遍に変数が増え過ぎました。まるで何が良いのか判らなくなって来ました。

2013-08-02 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

Audio Gate

もう1年以上前でしょうか、DACでどれだけ音が違うのかが知りたくて、使っていたYOKOYAさんのDACを持ってあるお店に行きました。比べさせてもらえたのはMYTEK DIGITALのpri付きって奴でした。

いくら良い音でも、聴きたい音源の無いハイレゾに興味がありませんでした。タダで手に入るMP3音源を如何にましに聴くかが興味の対象でした。

23万だかのMYTEK DIGITALを超高級機とは言い兼ねますが、少し前の何百万だかにはひけを取らないとお店の方は言ってました。

もっとも私のYOKOYA-DACに比べれば約10倍のお値段です。

CD規格やMP3音源では大きな差がありません。192khz24bitのハイレゾ音源になるとぐっと差がついて、更にDSDに変換した音源では大いに感心させられました。

DACの善し悪しも大事ですが、それ以上にDSDのファイル形式に大きな関心が生まれました。KORGのAudio Gateはプレイヤー機能の他に、ファイル形式の変換機能があって他のファイルをDSDに変換出来ると教えてもらいました。

いつかDSDを鳴らせる環境を作りたいと早速Audio Gateをダウンロードして、CD音源からDSDファイルを作れる事を確かめました。(DSDファイルは凄く重いです)

mac内のプレイヤーアプリAudirvana PlusはDSD再生が可能ですが、DACをDSD再生可能なMYTEK DIGITALに換えなきゃ、我が家ではDSD再生は出来ないものと思っていました。

プレイヤーとしてのAudio Gateとmacの相性にも問題が有るとどこかに書いてありました。実を言うとメタリックというか劇画タッチのインターフェイスもAudio Gateによる再生を敬遠していた理由です。

鳴る筈がない我が家の環境で間違えてDSDファイルをクリックしてしまいました。DACはRMEの AD1-2です。あれれ鳴りだしました。元は同じCD音源ですが、Audirvana Plusで鳴らすのとDSDファイルにしてAudio Gateで鳴らすのは音が違います。悪い所も有りますが、良い所も多い気がします。

もう少し聴いてみないとうかつな事は言えませんが、Audio GateによるDSD再生良いかも知れない。タダでダウンロード出来ますし、皆さんにもAudio Gateを試して頂きたいと思いました。

Audio Gateで作ったDSD ファイルをAudirvana Plusで鳴らそうとしたらこれは鳴らなかった。相変わらず良く判らない事が多くて困ります。

レイモンド・ローウィのデザイン Fairchildの音響機器

ローウィのデザインを否定的に捉える事は簡単です。左の鉛筆削りや売らんが為のデザインに反感を覚える人は沢山いると思います。

どうしても否定しきれない所があるのをクルマのデザインを例に幾つか上げて見ました。でも彼のデザインの中で一番好きなのはfairchildの音響機器です。

LPが普及して豊かなアメリカでは各家庭にLPレコードの再生装置が用意されました。更に2チャンネルのステレオが普及したあたりが丁度アメリカの最も豊かな時代と重なります。マランツの#1から#10まで(特に#7#8#9)やJBLのD130、375、ハーツフィールド、パラゴンあたりをアメリカンオーディオプロダクツの黄金時代としても良いと思います。今でも日本で人気があるこうしたプロダクツデザインの中にFairchildが取り上げられる事が少ないのは残念です。

マッキン、マランツ、JBL,Altecは日本で目にする事も簡単ですが、Fairchildを見る事は稀です。私も実物には2.3度しかお目に掛かった事が有りません。音はまだ聴いた事がありません。

モノラルの245プリアンプを、2段重ねにしてステレオに対応したのが248です。マランツの#1と似た事情だと思います。アルミ板をコの字に折り曲げて、互いに90度ずらす事で筐体を作るのは最も安易な方法です。日本でも一番安いアルミケースが同じ方法で作られています。同じ方法で作られた245ですが、安っぽさを微塵も感じません。材料の厚さと精度の問題でしょう。オレンジという選択も平凡とは言いかねます。恰好が良い、これこそデザインのなせる技と感じるのは私だけでしょうか。

本当はカートリッジやターンテーブルも見て欲しいのですが良い写真が有りませんでした。何かの機会に紹介したいと思います。

2013-04-15 カテゴリー: AUDIO, DESIGN | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

Audirvana Plus 1.4.2

オウディルヴァーナと読むのだと思います。本当の所は判りません。

iTunesのミュージックライブラリーは現実のCDやレコードの様に場所も取りませんし、棚から出したり仕舞ったりの手間も掛かりません。これはPCにデジタルデータを取り込むのであれば、iTunesに限らない話です。けれどファイル名のリストからアルバム名、演奏者、曲名などを捜すのはそんなに簡単ではありません。演奏者や曲名の他にジャケットのグラフィックなどから捜せるiTunesのライブラリーはやはり便利です。

ただプレイヤーとして最高とは言いかねます。便利なiTunesライブラリーを使いながらいい音で聴きたい人にはAudrvana Plusが良いよという話を何度かして来ました。

iTunesのプレイヤーを使えば遠くのAirMacExpressまでWiFiで飛ばす事も出来ますが、Audirvana Plusではそれも出来ません。けれどAirfoilというソフトを使えばAudirvana PlusだけでなくブラウザでYouTubeを見てもQuicktimeやRealPlayerで動画を見ても全て遠くのAirMacExpressまで音を飛ばす事が出来るよ、という所までがおさらいです。長くて済みません。

Audirvana Plusが新しくなって1.4.2になりました。macOS10.7との関係も整理されたのでしょうか、喜んで更新したのですが、音が出ません。困ってmailを送った所以下の返事が届きました。

Hello,

Airfoil is using CoreAudio for hijacking the audio signal. Direct Mode bypasses CoreAudio. Thus Direct Mode needs to be disabled in Audirvana Plus user preferences when using.

Audirvana PlusがmacとiTunesの長い回路をバイパスさせる仕組みらしいとの話をしましたが、新しいダイレクトモードにすると更に飛ばす範囲が増えて Airfoilが音を取り出しているCoreAudioも使わなくなってしまう、だからAirfoilから音は出ませんよ、と言う事らしい。

困りました。幾つかの解決法の中で、お金や掛かる手間を考えれば、iMacからDACまでを長い光ケーブルで繋ぐのが唯一の方法に思えました。10mのケーブルを買って音が出るのを確かめました。まだ短い様なので12mのケーブルを頼みました。

2013-01-07 カテゴリー: AUDIO, コンピューター | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

クレデンザ、SPでJazz

古色蒼然とした古いだけの機械を名器などと持ち上げて、有り難がったり、人様をたぶらかそうとする輩を好みません。自分で聴き比べる事もせず、伝説だの噂だのばかりを有り難がって、騙されたくて仕方が無い人達とも距離を置きたいと思います。

2012-09-16 カテゴリー: AUDIO, music | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)

OS10.7 Lion

他人様にとってどうでも良い話です。申し訳ありません。本人の備忘録として残させて下さい。折角入れたAudirvana plusが対応していないという事ですし、今までも安易なOSの更新で不具合を生じた事がありました。クラウドって奴にもそれほどの有り難さを感じていませんでした。避けて来たOS10.7への更新です。どんな不具合が起こるかも検証せず不用意に手を出したのは失敗でした。

Photoshop,Illustrator,Acrobat proが使えなくなりました。officeも全滅です。メイルソフトEudraがついに動かなくなりました。メイルソフトだけは早急に何とかする必要があります。i-macに付いて来たメイルソフト’Mail'が簡単に使えるかと思ったら、クラウドやi-phoneのメイルアドレスと絡まって厄介な事になっています。今までデスクトップで使って来たメイルアドレスを使える様にする事、今までEudraにたまっていたメイルフォルダーの移設などで設定をやり直す必要があります。appleのサポートは途中までで後は知らないと言った物でした。最後まで良く整理された説明で助けてくれたのはiijでした。手を付けたのが日曜の朝で良かった。平日の仕事中にこんな事になったら大変でした。事態の整理に半日掛かりました。

何故、確かめもせず、手を出したのか。Audirvana plusで10.7に対応したベータ版を出した。そのダイレクトモードがいい音だなんて話をどこかのブログで見た所為です。ベータ版でも再生には何の問題も無かったと書いてありましたが、我が家ではair mac expressに上手く飛ばせません。私の設定にどこか不備のある所為かも知れません。あちこちで不具合が起きた上、肝心の良くなった音も聴けない、踏んだり蹴ったりですね。

スキャナもまだ10.7には対応している物が無さそうです。クラウドを是非使いたい訳でも無いのなら、慌てて10.7にするのは考えものです。友人のグラフィックデザイン事務所では一台だけ10.7にした所、動かない物が沢山出て来て、他のmacは10.6のままにしてあるそうです。慣れないメイルソフトは使い難いのですが、動きはサクサクと早くなった気もします。良い事はそれだけかな。

2012-06-25 カテゴリー: AUDIO, コンピューター | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

Audirvana Plus 経過報告

レースでは直線の短い筑波サーキットと、直線の長い富士スピードウェイとではクルマのギア比から変えてしまいます。ギヤ比を変えたクルマは別のサーキットに持って行った途端に役立たずです。

S字コーナーの切り返しで大きくロールしてしまうノーマルサスペンションではアクセルを踏み込むのが遅れます。一瞬でも早く踏み込む為にサスペンションを固めてしまったレーサーの乗り心地は絶望的です。

エアクリーナーを外して空気量を増やせばメインジェットを上げられる、ほんの少しはパワーを稼げるかも知れません。でも冬になって空気が濃くなった途端に混合比は薄くなって、アクセルを戻す度パンパン言い出すでしょう。少しでもキャブをいじった事のある人なら、海でも山でも、夏でも冬でも、同じ様に走るノーマルキャブがどんなに良く出来ているかを知っています。

チューンナップというと性能を上げる事と思う人もいるでしょう。普段、私たちの廻りを走っているクルマがサーキットをとんでもないスピードで駈けて行くのを見れば性能が上がったと捉えることも出来そうです。けれど全ての性能が上がった訳ではありません。性能を上げるというより範囲を狭めていると言えるでしょう。狭い条件の為だけに調整調律をすれば、条件から外れた所では失う物も多いはずです。サーキットでのコンマ何秒かの為には不都合も増えるというお話です。

家電屋さんの作るオーディオ機器は、どんな使い方をされても事故を起こさぬ様、2重3重の保護回路が付いています。音の為にはなるべく短い回路で信号の通る素子を減らすこと、ストレートワイヤ ウィズ ゲインが理想だとすれば安全性と音の良さはトレードオフの関係と言えるかも知れません。

macで鳴らすiTunesは何の事故も起きぬ様、何重にも保護の掛かった仕組みです。どんな使い方をしても綻びを見せません。クルマで言えば厚い内装やエアコン、何重もの安全装置の付いたセダンです。重い図体ですから乗り心地は良くても、一瞬で身を翻してS字コーナーを抜けて行くという訳には行きません。

それでAudirvana Plusです。macとiTunesに新しいソフトを足す訳ですから通る所が増えそうなものですが、どうも逆の話みたいです。何重かの保護を外してバイパスをさせる仕組みらしいのです。普通のセダンからエアコンをはずして内装をはがして、かなりスパルタンなスポーツカーにする事が出来そうです。更にプレファレンスでは色々に設定を変える事も出来ます。mp3やCDは16bit 44.1khzという規格ですが24bit192khzという高規格にまでアップコンバートも出来ます。ただこうして色々な設定を尖らせれば尖らせる程、音はストレートで良くなるのですが、一方で安定性を失います。

iTunesのライブラリーから選んでも別の曲が掛かったり、演奏中にレコードで言えば針飛びの様な事も起こします。後者はアップサンプリングの設定をMaximumからPower of 2に落とすと収まる事に気が付きました。更にUse max I/O buffer sizeにチェックを入れる事でアップサンプリングの設定をMaximumに戻せました。良い音の為どこまで設定を尖らせるか、安定の為どこまでの設定で我慢するか。これからあちこち実験をする所がありそうです。

2012-02-19 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2397

シルエットだけでは判らなかった人が多いと思います。これが2397ホーンであります。高校生の頃には随分憧れた事も有ります。今はどうしてもこれでなければとは思っていません。けれど一度試して見たかった。

届いた2441を、断線してないか早急に確かめたくてホーンも付けづに鳴らして見ました。ハムの大きさにビビりました。桁違いの迫力です。能率の高さレンジの広さが判ります。we555をフルレンジで鳴らすという事がイメージ出来なかったのですが少し判った様な気がしました。家庭の中に2インチドライバーを持ち込む事がどんなにバカげた事かとも感じました。

けれど、ホーンを付けて、クロスオーバーポイントを選んで、レベルを合わせてなんて暫く調整を繰り返す内、先程までの暴力的とも言えた何かは姿を消して妙に行儀の良い音になってしまいました。

明るく爽やかないい音ですが、解像力の良さも何か細かいディテールを整理してしまった所為にも思えます。オイロダインでは判らなかった区別が付く所もありますが、オイロダインでこその情感やくすみと言った何かが消えてしまった様にも思えます。

ほんの2週間程で全てが判ったような事は言わない方が良いでしょう。もう少し色々手を入れてみたいと思います。

2012-02-13 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)

iTunesによるPCオーディオの薦め

とにかくiTunesは音楽再生という、一部の機能に限っても、圧倒的に便利です。新しいi-macの音がそこそこ良い事もあって、オーディオなんぞに興味の無い人にも、簡単にお金も掛けず、良い音楽を聴く事が出来ます。勿論i-podやi-phoneでも良い訳です。

iTunesから一曲150円でどんな曲もダウンロード出来るし、30秒ならただです。MP3であればただでダウンロード出来るサイトが沢山ありますし、手持ちのCDもCDプレイヤーで聴くよりPCのHDに移した方が(リッピングと言うみたいです)良い音になる可能性があります。ここの所がコピーすればするだけ音が悪くなると信じていた私には分からない所でした。CDプレイヤーでは光学的にピックアップする中で欠落もあるらしいのです。CDは回って音楽は進んで行きますから戻る訳にも行きません。欠落したまま鳴らしていた部分があったというのです。HDへのコピーでは欠落を後戻りして埋めながら一旦全てのデータを移してしまいます。移した情報をPC内の時計を基準に再生します。ここら辺りが良い音の理由らしいです。

macの中にiTunesさえ入っていれば、まずCDやレコードそのものが要りません。でなければ棚が随分必要だったはずです。増えたレコードやCDの整理は結構大変でした。プレイヤーも要りません。プレイヤーだって場所を取ります。ワープロがPCにとって代わられた様に、CDプレイヤーがPCに代えられる事もあるのかなと思います。

AirMacExpressからデータを取り出してDAC(デジタルアナログコンバーター)に入れて今までのオーディオ機器に繋いでもいいし、USBからDACを通してオーディオに繋いでも良い。いっそアナログに変換などせずにデジタルアンプに繋ぐ手もあります。

便利な事は、今までも分かっていました。けれど、正直に言えばiTunesには特有の癖があります。ささくれた所や破綻の無い音と言えば褒め言葉の様ですが、角の取れた円い音でした。普通のCDプレイヤーに比べるのであれば気にならないかも知れません。けれど、ある程度のオーディオシステムで良いCDプレイヤーに比べれば差がありました。便利なiTunesを良い音で聴くのには、アマラという別の再生ソフトがありましたが、結構なお値段でした。それにiTunesであれば離れたAirMacに飛ばすエアプレイも簡単ですが他のソフトではそうも行きません。

エアフォイルというソフトを使えばiTunes以外のソフトで再生した音も皆AirMacに飛ばす事が出来ます。Audirvanaというフリーソフトはmacで使えてちょっとiTunesより音が良さそうです。更にAudirvana Plusという有償版にすると、iTunesの便利さはそのまま、相当なCDプレイヤーに負けない音が出せます。エアフォイルが25ドル・2000円しないぐらい、AudirvanaPlusが49ドルだから4000円しないぐらいです。

高いCDやハイレゾリューションソースから良い音がしたって普通の人には関係ありません。毎日使うmacからお金を掛けずに音楽を聴く事が目的です。いい音を聴くためPCには他のアプリを載せない、毎日使うメールやエクセルの入ったPCとは別にする。DACとは別に精度の高いマスタークロックが必要だ。PCから最高の音を聴く為に色々うるさい事を言うオーディオマニアや高いCDプレイヤーの持ち主、本気でレコードを鳴らす人とは別の話です。

ただで手に入るMP3からだって、たった6000円であなたのmacからはそこそこのオーディオマニアを驚かす音が出せます。出来ればDACだけ買って下さい。

自分ではiTunesの便利さに負けて、音質は二の次とばかりにCDやレコードのプレイヤーを片付けてしまいました。けれど、いくら便利でも、音質には不満もありました。人に勧めるまでの確信を持てませんでした。Audirvana PlusとiTunesの組み合わせ、色々な環境で時間を掛けて確かめました。macだけ持っていてこれから最低限の投資でそこそこの音が聴きたい人、CDやレコードである程度までの音の出るステレオを既に持っている人、お勧めです。

2012-02-12 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2inch driver

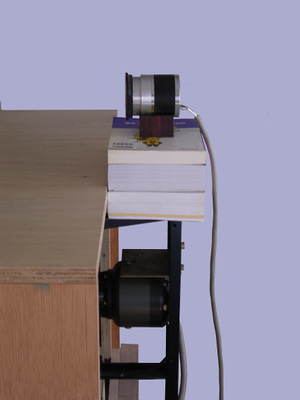

スピーカーキャビネットの上に載った薄い四角形、向こうに何やら丸いもの、こうしたシルエットだけでは何だか分からない人が多いと思います。けれど70年代からのオーディオファンであれば既にお気付きの事でしょう。JBLの2397ホーンと2441 2インチドライバーです。

目下の課題は、天井の反射板など室内環境の改善や、D/Aコンバーターやマスタークロックの導入など上流のデジタル環境についてです。こんな事をして遊んでいる場合じゃありません。十分に承知しています。

JBLやaltecのホーンスピーカーの肝はこうしたホーンドライバーです。昔、LE175やLE85にも手が届かない状況の中で375 2インチドライバーなどは夢の遥か先に垣間見える龍か麒麟の様な物であって、私にはおよそ現実のものではありませんでした。2397の方はスイングジャーナルの別冊で岩崎さんがWe757を模したシステムを作っていたのが心に残りました。その後JBLへの興味もうすれ、ホーンを使った大型システムなど望むべくも無い環境の中で忘れていました。

オイロダインのドライバーには大きい物と小さい物があって私のオイロダインは小さいドライバーです。他所で大きいドライバーを見ると負けた様な気がしました。勝った負けたじゃ無い事ぐらい判っているのですが。

リーマンショックの後、景気の良い話は一向に聞こえて来ません。音楽を聴く事なんかにお金を掛けられません。真っ先に削られる対象でしょう。中古オーディオ屋さんの値段は下がってませんが、ネットオークションでは、以前であれば確実に売れていた値段でも売れません。店頭での値段は変わらなくても実質的には物の値段が下がっているのでしょう。申し訳ない様な値段で2441が手に入りました。

オイロダインのドライバーが小さいとの負い目や昔のあこがれなどがこんな寄り道の原因なのでしょう。オイロダインの低域と組み合わせて暫く聴いてみたいと思います。

2012-02-01 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

i-macとair mac express

AirMacExpressを無線LANの親機にして、更にi-tunes(i-mac内)の音楽ライブラリーからデジタルソースを無線LANで取り出すoutputとして使って来ました。

当初から、熱を持つ事に懸念が有りました。小さな箱に詰め込み過ぎたのではないかと心配して来ました。使うときだけ電源を入れる手が有ったはずですが、i-phoneもこのWifi環境に頼る事が多くて電源を入れっぱなしにしてきました。無線LANの親機を使う度にスイッチを入れるなんて聞いた事が無いのですが、どんな物でしょう。

懸念は現実の物となりました。結論から言いますと、小さくて持ち運びにも困らないAirMacExpressはどこでもWifi環境を作れる便利な物では有りますが、常設の無線LAN親機には向かない様です。わずか1年半で壊れました。電源を切って冷やした後は何度か機能が回復しましたが、最後には鳴らしている最中に事切れてそれっきり生き返る事はありませんでした。appleのコメント欄にも熱を持つ事、2年か3年で壊れるとの報告が有りました。1年半は随分早い幕切れですが、壊れる事自体は特別な事例では無い様です。

無線LANの親機が壊れた後もメールやブラウザが繋がるのが不思議でした。近所のfonに勝手に便乗していた様です。これは拙いと、以前にAkiさんから戴いたfonを再登板させました。インターネットへの接続はfonで解決です。折からの電力不足で真空管によるマルチシステムなんて無駄遣いが許されるはずも無く、i-tunesをステレオで鳴らすのは諦めていました。けれど、新しいi-macの音がどうしても聞きたくなりました。

デスクトップのコンピューターから離れたオーディオ機器に無線LANで音楽信号を飛ばすのにはAirMacExpressが必要です。

同じ使い方をすれば、又壊れるAirMacExpressを買うのは悔しいのですが、便利さには勝てません。電源を入れっぱなしにする無線LAN親機を別にして、音楽を聴く時だけに電源を入れる。音楽データoutput専用の無線LAN子機にすれば寿命も延びる気がします。

売り場では親機としてAirMacExtremeを薦められました。アップルケアに入れば壊れても安心だとも言われました。とんでもないお金が掛かる上、信用も出来ません。バッファローの無線LAN親機とAirMacExpressを買いました。何の問題も無く繋がりました。

既存のステレオにやっとつなげた新しいi-mac、やはり音には変化がありました。甘くて膨らみ気味だったi-tunesの音が少しすっきりした様です。見通しも良くなりました。ベースやドラムの音を実物大で再現するのは非常に難しい事ですが、ベースラインやバスドラの輪郭が少しはっきりした様です。

SurfinUSAは音の塊一つ一つに厚さが無くなってつまらなくなりました。

良くなった事の方が多い様です。

2011-07-02 カテゴリー: AUDIO, コンピューター | 個別ページ | コメント (5) | トラックバック (0)

i-mac MC508J/A

去年、i-phone3GをNTTのIPフォンのモニターで壊されて、仕方なくi-phone4を買いました。

(NTTのスマートフォン用IPフォンソフトはあなたのi-phoneを壊す可能性があります。壊しても責任を取りません。企業体質に疑問を持っています)

i-phone4は、OS10.5.8より前のmacと同期出来ません。OS9クラシック環境でも古いソフトを使うためワザワザ探したOS10.4最後のパワーPCmacですが、さすがに最新のネット環境に対応出来ない事が増えました。

ここへ来て、最新のCADソフトを使わざるを得ない事になりました。導入したベクターワークス2011も古いOSには対応しない事が分かりました。

新しいコンピューターは欲しいのですが、避けて来たのには理由があります。お金がない事もありますが、今まで使って来たソフトの移植やネット環境の設定などで毎回苦労して来たからです。

全くの杞憂でした。新しく買ったi-macは無線LANのおかげでびっくりするほど設定が楽でした。

ブラウン管から液晶へ変わった事以外、モニターとマウス、キーボードの組み合わせはもう長い事変わっていません。今更たいした進歩も無いだろうと思っていました。

意外でした。キーボードが使い安くなっています。20インチから21.5インチですからモニターの大きさは大して変わらないのに細かいものが良く見えます。以前に比べてずっと改善された環境になりました。まだ動かないソフトもありますが、機種更新がこんなに簡単だったのは初めてです。

やっと本題です。(話が長いのは自らの備忘録を兼ねているせいです。ごめんなさい)音楽を鳴らすのには、レコードやCDとその棚、更にそれぞれのプレイヤーが必要でした。コンピューターひとつでライブラリーからプレイヤーまでを兼ねられるi-tunesは本当に便利です。ただ音質には限界を感じていました。

今までもデスクトップモニターの両脇に小さなスピーカーを置いて卓上のステレオを組んでる人を見かけました。コンピュータ内でデジタル-アナログ変換をしてコンピュターからのアナログ出力を使う限りその音は子供だましに過ぎないと思っていました。

古いmacに取り込んだCDデータを新しいmacのi-tunesライブラリーに移しました。内容の確認の為、別のDAC・アンプ・スピーカーのステレオシステムには繋がず、i-mac自体のスピーカーで鳴らして見ました。

新しいi-macの内蔵スピーカーは、前述の別置きコンピューター用スピーカーのほとんどを軽く凌駕する音質です。驚きました。YouTubeの画質と音がこんなに良くなっているとも思いませんでした。新しいi-macを持っている方にはi-tunesによるデスクトップミュージックを是非薦めたいと思います。

スピーカーだけの進歩でしょうか、デジタル領域でも何らかの進歩があったとすれば、別のステレオシステムに繋いで鳴らす場合にも改善される所がありそうです。

(i-macですが、この間モデルチェンジがありました。買ったのは暫く前まで店頭に並んでいた展示品です。既に最新型ではありません、10万チョットだったのが1年の保証と増設メモリーが付いて7万チョットでした。最初のPower Mac7200は20万チョットでしたが、メモリーやモニターなども含めると一揃いで40万以上掛かりました。安くなったなぁ。)

2011-06-18 カテゴリー: AUDIO, コンピューター | 個別ページ | コメント (5) | トラックバック (0)

目指す音

私の好きなAXIOM80やFR1は高域に癖のある神経質な機械と思われている様です。細くて棘のある音が好きな訳はありません。こうした敏感な機械が十全の動きをした結果得られる甘美な音こそが目標です。真空管やトランスで丸くした様な音は好きではありません。真空管でこそのダイレクトな音やトランスでこその厚みを否定する物でもありません。

SPUやアルテックが好きなのは少し油分を含んだ厚みの様な物を感じるからです。清楚で胸板の薄い日本の音を魅力と感じる事は少ない気がします。

矛盾するようですが三極管は細くてパワーの無いと言うよりは直接的な音と評価する事が多いと思います。ジェンセンのフィールド型を聴いてからはその軽くて速い低音に比べてアルテックやオイロダインが少しくどいようにも感じました。

QUADやハーベスが好きなのは等身大のハイエンドオーディオ以外にも音楽の幸せがあると感じているからです。

MC型のカートリッジやオイロダインが好きなのは音楽には何か強い芯の様な物が有って欲しいと考えている所為です。

CR型のイコライザーが好きなのは絶対的なSN比より音楽の躍動感を求めているからです。

B&Wのマトリクス801を聴いて正確な音と位相管理がもたらす音場に感心しました。音場を追求したハイエンドスピーカーの音色には落胆する事がありました。ここへ来て音色でも弱みを見せない新しいスピーカーをいくつか聴きました。

良く出来たWEには科学的な音場?とは別の実在感の様な物を感じます。角は丸くなるのにスパーンと出て来る音は最新の機械とは別の速さがあります。諦めていたのですが古めかしいオイロダインでも音場に関してはまだ向上の余地があると感じ始めています。

2010-11-03 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

プリアンプ(CDからPCへ)

サンオーディオのプリアンプキットにはインプット、アウトプット両方にトランスが付いていました。別置きのLUX CD用トランスと合わせて組み合わせには色々な選択肢がありました。

CDからの入力だけトランスを通したり、逆にPhonoEQからだけはトランスを飛ばしたり、インプット・アウトプット両方に入れる手もありました。トランス以外に真空管だコンデンサーだといじり出すとキリがない。不思議な物である程度いじると逆にどうやっても変えられない機械自体の個性がやっと見えて来ます。そこまで結構な時間が掛かります。

ずっと以前に使っていたLUXのA3500もそうでしたが、良い音の為にいい機械を捜すのであれば早々に結論が出たはずです。何年も使うはめになった理由は機械の性能が他より優れていたからでは無かった様に思います。色々手を入れる事が出来るキットは見極めるのに時間が掛かると言う事でしょうか。

何十万、何百万の機械を取っ替え引っ替えするのもオーディオですが、コンデンサー一つで一喜一憂するのもオーディオです。どちらも結果より過程を楽しんでいるのだとすれば、時間の無駄とも言い切れないかも知れません。

プリアンプ以外で講じた、硬い音対策の効果もあって、最後にはトランスを全部飛ばしてしまいました。CDはフラットアンプを通して、Phonoはセレクタ・ボリュームのみを通して使っていました。

部屋の事情でオーディオを諦めていた時期も含めて20年近くも使う間、何度か他のプリアンプも試して見ました。プリアンプ単体で見れば明らかに優れたアンプもありました。システム全体がCDとこのプリアンプを前提に出来ている所為もあって他のアンプはアウェーの不利を覆す事が難しかった様です。

明るくて乾いた音のアンプはCDの硬い音とは相性が悪い様でした。どちらかと言えばウェットで柔らかい音のアンプがCDの欠点を隠してくれる様でした。ゲインの高いアンプも能率の高いスピーカーを使うのには不利でした。

本来、角の丸くなったり、柔らかいのが自慢のアンプは好みではありません。音源の中でCDの優先順位が下がればプリアンプの選択も変わって来ます。手持ちの幾つかの中でどれが良いのか結論には時間が掛かるとは思いますが、暫くは山本音響工芸の直熱5極管って奴を試して見ようと思います。

PS

スクイーズボックスからはプリアンプを飛ばして直接パワーアンプに繋いでいます。ダイレクトな音が魅力的です。一概にプリアンプを入れるべきだとも言えない様です。PCのi-tunes、airmac express、ベーリンガーのSRC2496、YOKOYAさんのDACと繋いだ音源も直接ディバイダーに繋いで見ました。こっちはプリアンプを入れないとダメみたいです。

2010-11-02 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

プリアンプ(CD導入)

レコード屋さんでは徐々にレコードが減って新しい音楽は皆CDになって行きました。新しい音楽に興味が無かった所為もあって好きなレコードを聴いていれば、新しいCDを買う必要が無いと思っていました。

新しい音源よりはむしろ、今まで私には手の出せなかった古い音源がCDでリイシューされる事が増えました。レコードでは手に入れ損ねた物が、CDでは容易に手に入る事も増えて来ました。

試しに買って見たCDプレイヤーは酷い音でした。大した手間も掛けず安物のCDプレイヤー一つを聴いてケチをつけても仕方が無かったとは思います。今まで散々手間とお金を掛けて来たレコードプレイヤーに比べての話です。CDプレイヤーと同じ値段でカートリッジまで付いて来るレコードプレイヤーに比べればマシだったのかも知れません。

レコードプレイヤーは、FR-1,FR-7,SPU等をRMG-212に付けていました。好きなカートリッジと真空管式のイコライザー、それにチェロのETUDEの組み合わせはそれなりに気に入っていました。

CDでしか聴けないソースの為に、折角レコードが上手く鳴る環境を壊そうとは思いませんでした。世間がCDに乗り換えてくれた御陰で、手の届かなかったトーンアームFR64Sも手に入れる事が出来ました。

けれど、ある事情で部屋でステレオを鳴らす訳にも行かなくなりました。機械は部屋の隅に積み上げました。その後一人で事務所を借りたのでやっとステレオを並べる事も出来る様になりました。ですが、レコードを持ち込んでしまうとさすがに仕事にならない気がしました。

あまり夢中にもならず音楽を流すのに、CDは好都合でした。けれどCDは硬くて細くて薄っぺらで逃げ出したくなる様な音でした。

最初に効果があったのはLUXのトランスをCDプレイヤーの後に入れることでした。新しいトランスだけあって音を丸めたり、レンジを狭くしたりする事が少なかったと思います。CDの細い所や冷たい音を補ってくれました。

一般に、分解能を求めると音は硬くなったり細くなったりする事が多かったと思います。その頃出て来た6Nのケーブルは分解能は良くなるのに音は柔らかくなる所が不思議でした。それまで使っていたPCOCCのケーブルは特に音が硬かったと思います。

チェロのETUDEは正確ではあるけれど、冷たい音で何かを許さない所がありました。使わなくなっていたQuintessenceのpriの内、増幅部分を飛ばしてセレクタとバランス、ボリュームだけを使ってみたら随分マシになりました。性能や音の善し悪しで言えばETUDEに敵うはずもありません。けれどシステム全体のバランスにはこちらの方が良かった訳です。

いくつかの試行錯誤でマシにはなりましたが、酷い音に変りはありません。困りはてて同じスピーカーAXIOM80が置いてある日野オーディオに自分のアンプを持ち込んで聴き比べをさせてもらいました。自分の事務所と同じ酷い音になるのを確かめてから、改善の手を捜しました。オヤジさんの提案で真空管のpri ampを入れたのが一番効きました。

いくつか比べた上でサンオーディオのpri ampキットを買いました。真空管の増幅段を入れたことで細い音が厚くなって、硬い音が柔らかくなりました。何より、音楽に躍動感が出て来ました。ほんの少し角が丸くなったりSN比が下がる事に比べて得た物の方が遥かに大きいと思いました。

CDを聴く様になって、増幅段を持ったpri ampが必要だと意見を替えました。

2010-11-01 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

プリアンプ(レコードを聴いていた頃)

レコードがステレオの音源に占める割合はとても大きいものでした。オーディオ好きって人に限れば、レコードを聴かない、テープやカセット、FMのみって人にはあまりお目に掛かった事がありません。

レコードで良い音を聴くのには手間が掛かります。気に入ったカートリッジを捜して、信頼出来るトーンアームに付けて・・・・私の好きなMC型カートリッジを使おうと思えば更にカートリッジ用昇圧トランスが必要です。折角のカートリッジもトランスとの相性で台無しになる事も良くある事でした。

日本盤と洋盤とでは音が違う、初期プレスが最高なんて言い出して、とんでもない大枚をはたく人もいました。私は手を出しかねましたが、聴かせてもらうと音が違うのも事実なんです。好きなカートリッジを集めたり、レコードの原盤を捜したり、掛かる手間は楽しくも有り面倒でも有りました。レコードは豊かな世界だったと思います。

テープやFMはそのまま大きくすれば鳴りますが、レコードはそうも行きません。低音の再生には大きなエネルギーが必要です。レコードの狭い溝の中にそれを刻み込むのはかなり難しい事でした。逆にエネルギーの小さな高音は他の音にマスクされて消えがちでした。低音を小さく高音を大きくしてレコードに刻み、再生時には刻まれた低音を大きく高音を小さくして鳴らすことでレコードは進化して来ました。レコードの低音を上げて高音を下げる為のイコライザーは、時代やレコード会社に依って何種類もありました。 LP(ロングプレイ)レコードが普及して、更にステレオが出て来る頃にはRIAA(Recording Industry Association of America)カーブに統一されました。

音量や左右のバランス、音源のセレクター、トーンコントロール、と言った操作調整機能と、微細な信号を増幅することがプリアンプの機能です。もうひとつ、低音を小さく高音を大きく刻まれたレコードの信号を、RIAAカーブに沿って元の音に戻すPHONOイコライザーも昔は必要不可欠な機能でした。

最初にプリアンプの自作に挑戦したのは、安斉勝太郎氏のSRPP二段無帰還CRイコライザーを薦められたからです。当時通っていたブルース喫茶’キングビスケット’の鎌田さんは、私の好きなjump bluesを良くかけてくれました。古いカメラやオーディオ、自動車やバイクにも詳しい趣味人でもありました。LUXのA3500パワーアンプがあればプリアンプの電源を作らなくて済む。安いトランジスタアンプのイコライザーより桁違いに良い音だと言われました。それまでキットしか作った事の無い私は、複雑な工作を少しでも減らしたいと思いました。トーンコントロールやフラットアンプ段は止めてしまいました。結果とすればPHONOイコライザーにセレクターとボリュームを付けただけになりました。出鱈目な配線の所為でハムやマイクロフォニックノイズに悩まされました。取り回しを変えたり、真空管をtelefunkenのSQ管803Sに変える事で何とか使える様になりました。イコライザー自体の善し悪しも問題ですが、フラットアンプやトーンコントロールを飛ばした事が随分音を良くした様に思います。別のイコライザーを自作したりもしましたが、最終的にはカウンターポイントSA-139stと増幅段を持たないチェロのETUDEを使っていました。

つまり、レコードを聴いていた時分にはイコライザーがあれば、増幅段を持ったプリアンプは要らない。セレクターとボリュームさえあれば良い。・・・・プリアンプ不要論に傾いていました。

(その後のカウンターポイントの方が安斉式より音が良かった訳ではありません。雑音ひとつでアンプを開けたり閉めたりする自作より、既製品の方が気が楽に思えたからです。誰か腕の良い人に作ってもらえるなら安斉式にしたいと今でも思っています。

カウンターポイントSA-139stはEMTイコライザーのコピーと言う触れ込みでした。counterpointだのselectedだのと刷り込まれた6DJ8は立派なお値段の割りに大した音はしませんでした。シーメンスのCCaに差し替えて少しマシになりました)

2010-10-11 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (4) | トラックバック (0)

LEEDH C

フランス製のスピーカーだそうです。リードCと読むみたいです。カーボンで出来た数センチ程のピストンの奥がそのままボイスコイルになっています。普通のスピーカーコーンで有れば必要なエッジの替わりに、シリンダーの中のピストンは何か特別なオイルとリップ(オイルシール?)でささえられています。

基本的には上部についた二つのユニットに依る2wayですが、水平対抗の様に組み合わされたスーパーウーハーが付いています。2機のウーハーはお互いを背にして対抗しているため、ピストンモーションに依る反動を、互いに打ち消し合います。強固なエンクロージャーは一切必要が無いそうです。

幾ら見た事の無い物でも、ろくな音のしないクズであれば相手にしません。

立派な音で感心しました。インピーダンスは3.2オーム、能率は82db。三極管シングルで鳴らすスピーカー では無さそうです。

10月の8.9.10日、有楽町の交通会館12階で行われているハイエンドオーディオショウを見て来ました。

2010-10-09 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

Jensen F15N

塚原さんの所で聴いたJensenです、F15Lと書きましたが、F15Nの間違いであるとのご指摘と、ツイーターを足して試聴用のバッフル を用意したとのご報告を頂きました。F15LLと言うのもあるそうです。それはどちらかと言えばウーハーで、38センチのフルレンジと言えるのはF15Nだけだと言うのが売り主の口上だそうです。

指定組み合わせ103ツイーターとの相性はとても良いとの事でした。ブログには実際に聴いてから報告をと思ったのですが、ボイスコイルのこすれがあって修理中だそうです。

一度聴いてから感想など又書いて見たいと思います。

2010-09-23 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

スピーカーの間

レコードプレイヤーを諦めたのは、PC音源の比重が増えて、全体の調整がPC音源に傾いた所為です。レコードの再生が思う様に進まない所がありました。

もう一つ理由があります。暫く前に前後の本棚について、何冊かおきに本を引き出してQRDの真似をして見ました。効いているのかは怪しい物ですが、左右のスピーカーの間だけは効果が有った気がします。スピーカーの間が音場や音像の肝だと薄々感じていました。

昔は足りない低音を足すのにスピーカーを棚の中に入れたり、左右や奥の壁に付ける様な事もしていました。ブックシェルフ型スピーカーなんて言っていたのは随分昔でしょうか。

今は左右の壁からも奥の壁からも影響を避けてスピーカーを置くのは常識になって来ました。昔の三点セットのステレオに限らず今でも色々な配線を短くしようとすれば左右のスピーカーの間にアンプラックを置くのは良く有る事です。私も使わないスーパーウーハーの上にアンプやプレイヤーを重ねていました。

kaorin27さんのDer Klang vom Theater を見て私も重い腰をあげました。左右のSP間にこんなに物を積み上げて良いはずが無い。全部を片付けたい所です。アンプも全て後ろの棚に入れてSP間には何も置かない様にしたい。一日掛けて色々配置を試しましたが、アンプ類を全て片付ける事は出来ませんでした。スーパーウーハーと大きなプレイヤーを片付けた事で半分くらいにはなりました。全てを無くすことは出来ませんでしたが、小さくなっただけでも、音には違いがありました。

最新の音場型スピーカーでは無い、こんなに古くて大きなスピーカーでも周囲の壁だけでなくスピーカー同士も空ける事が必要なんだと感じました。

オーディオって随分場所を食うものなんですね。

PS

こうした配置が理想な訳です

2010-09-10 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)

microtrack720

好きなレコードも沢山あるし、なによりレコードの音が好きです。FRやIKEDA,ortfonにDecca、カートリッジそれぞれの音色にも愛着があります。

今時のIT機器とはまるで違う、この機械らしいプレイヤーも気に入ってます。映画’アメリカングラフィティ’の中でDJウルフマンジャックがアイスキャンディでベタベタの手で操作していたのも強烈な印象でした。同じ頃、秋葉原で見た実物マイクロトラック740の無骨な佇まいに魅かれました。随分後になって手に入れたのは720でした。回転数表示のランプ、カエルの目玉見たいのが付いていません。最近では映画’パイレーツロック’の中でもDJ達が使っていました。

私は気に入っていますが、良い音かどうかは難しい所です。モーターシャフトのスピンドルを丹念に磨いて、モーターとアイドラーの接触面を綺麗にしておく必要があります。それをやってもゴロを完全に無くすのは難しいと思います。プロユースが前提ですから鬼の様に太いシャフトと分厚いターンテーブルを持っています。余計な音など出しません・・なんて言いたい所ですが、触るとカーンと良く鳴ります。薄いフェルトが貼ってありますがまったく鳴き止めにはなっていません。再生音には明るい響きが乗ります。そのままでは無理があると思います。LUXのPD121用のターンテーブルマットを重ねたら鳴き止めになった様です。

毎日使えば良いのですが、暫く手入れをしないとゴロゴロと大きな音もします。けれど他のプレイヤーでは精気の無かったレコードが、弾む様に聞こえる事があるのも事実です。正確な音では無さそうですけれど・・。

レコードを上手く鳴らすのに、プリアンプのセレクタ以前に出来る事は限られています。プリアンプ・ディバイダ・パワーアンプ・スピーカー・・・セレクタ以後もレコードの為に追い込む必要があります。

けれどレコード、CD、PCどれか一つのの音源に合わせて追い込むと他の二つでは上手く行かない事が増えて来ました。最近は音の調整がPC音源に傾きぎみでレコードが上手くは鳴っていない所もありました。

昔CDを鳴らす様になって、レコードとの音の違いに随分困りました。PC音源の音も今までの二つとはまるで違う音です。CDはレコードの様な雑音を出しませんが、硬くて薄っぺらな音がしました。デジタルの所為だとばかり思っていました。PCからの音も同じデジタルのはずですが、硬かったり薄っぺらには成りません。どこかで歪んだりもしない耳あたりの良い音です。けれどどこかが嘘くさい。

i-tunesのライブラリーにはタダでダウンロードした音源が増えて来ました。CDプレイヤーのアナログ出力がPCより悪い訳でもありません。音の優劣よりソースの多さと使い勝手でPC音源に傾きつつ有ります。CDプレイヤーからデジタル出力をPCからと同じアップコンバータに入れて、更に同じDACを通す様にしました。音が良くなったとは言えませんが、似た音になりました。ひとつの方向で追い込む事が可能になった気がします。

さて一人残されたレコードには未練が残ります.けれど、ここ暫くはPC音源に絞って音を詰めて見ようと思います。虎の子、トーンアームFR-64Sとカートリッジを外して仕舞う事にしました。

ターンテーブルの分厚いリムと太いシャフトが自慢です。それで良い音がする訳でも無い所が残念です。

2010-09-09 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

Jensen F15L?

励磁型で御覧の様に深いカーブの付いたコーン紙、細いボイスコイルとセンターコーン、戦前のスピーカーだと言われても信じてしまいます。意外に新しくて1950年前後だろうとのお話でした。歳の割りには古めかしいと言う事では、私のスピーカーも人の事を言えた義理ではありません。

パーマネント型で、ずっと浅いコーン紙と太いボイスコイルを持った近代的なユニットが既に出回っていた頃です。この後、励磁型が淘汰されてしまうのは、永久磁石を持ったスピーカーには要らない面倒でお金の掛かる電源の所為です。 贅沢な励磁型の最終進化型と言えるのかも知れません。

同じJensenの12インチ励磁型A12は有名で個体数も多いのですが、15インチの励磁型は聴いた事がありませんでした。ロックオラのジュークボックスなどに使われた様です。流通しているA12のほとんどがハモンドオルガンからはずされた物だと聞いた事があります。オルガンにくらべてジュークボックスってずっと少ないのでしょうか。

ロックオラと言うと、40年代のピーコックと言ったかな、アールデコの奴が有名です。50年代だとすればもう少しモダンで四角い奴かも知れません。人様からお金を巻き上げる為の道具ですから、個人向けのオーディオとは違ったお金を掛ける必要があったのでしょう。

A12を使っている塚原さんの次期スピーカーの試聴に呼んでもらいました。御覧の通り裸で鳴らした訳ですから、下はすっぱり切れて出ていないはずです。38センチシングルコーンですから、上が伸びていると言っても限りがあります。上も下も出ていないナロウレンジと言うと、中域の張ったかまぼこ型が予想されます。けれどどこかが強調されたり偏ったりと言う事もない様です。狭いレンジの中ですが、バランスがとても良い.不思議なことですが、コントラバスのザンザンと言う響きやバスドラ、ベースラインも良く分かります。倍音って奴でしょうか。これを聴いてしまうと、家のオイロダインが不必要にワイドレンジで重い低音に思えます。今まで、低音の速さと軽さでは、他所のスピーカーに負けたと思った事がありませんでした。やはり、フィールド型の方がパーマネント型より偉いのでしょうか。

帰って来てから資料を調べたら、パーマネントのトリプレックスG600とフレームは同じみたいです。ナロウレンジなのに偏りが無い、今時の2way3wayに比べてナロウレンジと呼んだ訳ですが、38センチのフルレンジとすれば驚異的なワイドレンジと呼ぶべきなのかも知れません。刺激的な音も出さない、穏やかなのに分解能はとても良い。何より低音が軽い。実際に使う時にはバッフルに付ければ低域はずっと伸びるし、既に指定組合わせのツイーター103も用意出来ているそうです。結構な物を聴かせてもらいました。塚原さん有り難うございました。私の聴き間違いでなければF15Lという名前だそうです。

励磁型について

フェライトやアルニコ、更にネオジウムといった高性能な磁石が安定供給される現在では、ほとんどのスピーカーがそうした永久磁石の作る磁界の中にコイルを置いて、音声信号をコイルに通す事で磁界の中のコイルを動かします。そうした永久磁石(パーマネント型)が得られなかった昔は、強い磁界を作るのに、動くボイスコイルの外側に電磁石を作るためのコイルとそのコイルを磁化する為の電源が必要でした。スピーカーを鳴らすのは随分と大掛かりな事でした。手間とお金の掛かる電磁石が淘汰されたのは当然ですが、こうした励磁型(フィールド型)の音が悪かった訳ではありません。手間とお金を掛けても更に良い音を捜す人達に再評価されつつあります。ちなみに私のオイロダインは比較的新しいパーマネント型ですが、更に古いフィールド型の方が評価が高く、お値段も良いみたいです。

2010-06-10 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (3) | トラックバック (0)

Squeezbox

ひとつ前の写真と同じに思われるかも知れません。見て欲しいのは、スピーカーの左に載せた小さな機械です。

airmac expressやPCオーディオの導入に関して色々教えてもらったH氏に、成果の報告 を兼ねて一度見てもらいたいと思いました。

東京に戻られた機会に、我が家までお越し頂きました。

幾つかお土産がありました。一つがこれです。スリムデバイスズのスクイーズボックスと言うみたいです。

PCとLANケーブルで繋ぐと光や同軸のデジタル出力と左右RCAのアナログ出力が得られます。i-tunesのミュージックライブラリを読み込んでくれますが、PCモニター上でi-tunesをいじる訳ではありません。この機械に向けたリモコンで操作します。

私の所で言えば、操作インターフェースとしてのi-tunesと、PCからステレオまでの橋渡しとしてのairmac expressに代わる物と言えそうです。光出力を既存のDACに入れて見ました。マルチシステムで鳴らしても圧倒的に優れているとまでは言い兼ねますが、既存のairmac expressよりマシかも知れません。ただPCモニター上で操作できるi-tunesに比べると使い勝手に辛い所が残ります。何がいけないのか解りませんがi-tunesミュージックライブラリの内いくつかを読み込めません。

プリアンプの試聴用に組んだシステムに入れて見ました。スクイーズボックスのアナログ出力をプリアンプに繋ぎます。これは面白い。小さな機械ですが、更に小さなairmac expressのアナログ出力とは比べ物になりません。ずっとマシなDACが入っている様です。

スクイーズボックスにはボリューム機能も付いているのでプリアンプも飛ばしてみました。PCからスクイーズボックス、パワーアンプにスピーカーのみ。更に短いシステムになりました。音も更に直接的です。拝借している間暫く楽しめそうです。Hさん、有り難うございました。

何故、真空管を使うのかについては色々な意見があるのだと思います。私の場合、最新のハイエンドオーディオが嫌いな訳でもありませんが、どこか訳の解らないブラックボックスをいくつも通って来た音に聞こえます。上も下も出ていないこの組み合わせが人様に自慢の出来る物だとは思いませんが、こうしたダイレクトな音は真空管以外では中々聴けないとも思うのです。何を得て何を失うかの選択が人それぞれだとすれば、更にダイレクトな音を求めて蓄音機という選択も理解出来ない訳ではありません。

SP盤には他では得られない音源としての魅力があるのですが、初期の手回しから、LP一歩手前の電蓄まで、イコライザーのカーブ一つを取っても山の様な種類があって最適な再生環境を見つけるのには苦労が絶えません。それぞれのSP盤を楽しめる環境を作り上げている人達に心底感心しながら、自分で手を出そうとまでは考えられません。

2010-06-09 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

cubとへら鮒(三極管シングルとフルレンジ)

そんな人達がみんなで夢中になって遊んでいるのは古いホンダカブです。

釣りでもヘラ鮒がどうしたなんて話しを聞いた事があります。

散々、言われ尽くされている話ですけれど、三極管シングルとフルレンジ一発にも同じ様な世界があるんですね。

安く手に入れたプリアンプを今のマルチアンプシステムの中に入れて試して見たいのですが、いじる所が多くなって厄介です。音質のテストは諦めました。DACとプレイヤーからの出力を引っ張って来て、プリから後は余っている300Bのシングルアンプとアルテック417一発を繋いで見ました。プリアンプが動くかどうかだけのテストですからワイヤー類もまるで気にしてません。とうの昔に放り出した切れ端ばかりです。300Bも一番古い中古の中国製です。

驚きました。なんて言うんでしょうね、ずっと音がダイレクトに出て来る様に感じます。15インチウーハーとマルチアンプの様に部屋全体を等寸大の音場にくるんではくれません。スピーカーの間に出来た小さな世界の中にこちらから頭を突っ込むぐらいの気持ちでないと見えて来ない世界です。けれどびっくりする程直接的です。ぎゅうっと濃い音像が立ち上がります。ダイナミックレンジも周波数特性も威張れた物ではありません。以前に一度、同じスピーカーにスーパーウーハーとツイーターを足して見た事があります。上手くは行きませんでした。i-tunesのイコライザーで上と下を持ち上げればそう不自然でもありません。前よりずっと上手く行きました。これはこれで本当に素敵な世界です。

スピーカーは30センチじゃなくて16センチの方が良いのかな。出力管は300Bじゃなくて45ですかね。6BQ5の三結だったりする方がへら鮒かな。

先日RMEの講習会ではパソコンとfireface400が一台づつ、あとはジェネリックの小さなパワードスピーカーでおしまいというシステムに魅かれました。総身に知恵の回りかねるマルチアンプなんて始めると一方で簡単で小さなシステムが素敵に見えて仕方がなくなります。

注記

アルテック417 (38センチの416、30センチの414が有名です。同じ30センチの414にメタルのセンターコーンを付けてフルレンジにした様です。日本のエレクトリではカタログに載せていません。オーディオというより構内放送用みたいです。)2010-05-11 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

抵抗

少しぐらいのハムは気にしない。信号の無い時ならともかく音が出始めれば気にならない、と自分自身には言いきかせます。それでも気にはなっていて、あちこち手を入れて来ました。ハムバランスやディバイダーのアッテネーターにも限りがあります。桁違いに能率の良いスピーカーをストレートに直熱三極管で鳴らせば、アンプの裏蓋をあけて残留ノイズを押さえ込むのにも、他に出来る事にも限りがあって、私にはここいらあたりまでかなと思い始めました。

パワーアンプ入り口のボリュームで絞れば良いのは解っています。けれど一番大事な500hzから8000hzまでをボリュームの付いていない是枝アンプに任せたい。アンプの入り口にボリュームを着けるか、スピーカーの前に入れるか。どちらにせよ慴動式のボリュームよりは固定抵抗でL型パッドを組んだ方が音には良い気がします。スピーカーユニットのインピーダンスが分らない場合でも、パーマネントの磁石ですからその範囲は無限ではありません。せいぜい4〜16オームの間でしょう。エイヤっで決めて、本当は少しぐらいズレていても音が出ない訳でもありません。 又、パワーアンプの前に入れる場合、抵抗値をどのくらいにすればいいでしょうか・・なんて悩んでいても始まりません。

手元には5wや10wのセメント抵抗が幾つかあります。ウーファーのインピーダンスはどこかに書いてあった5オーム、ホーンのドライバーは8オームだとしてしまいましょう。手持ちの抵抗でウーファーは6db、ホーンは10dbマイナスのアッテネーターが作れます。

能率の良いスピーカーを出力の小さな真空管で鳴らすのが自慢だったはずなのに、アンプからスピーカーユニットまでの間に何も入れないことがマルチアンプの利点だったはずなのに、角を矯めて牛を殺すなんて言葉まで連想されます。普通のスピーカーの複雑なネットワークに比べれば抵抗を挟むだけですから、ずっとマシだとは思います。けれど何でしょうこの罪悪感は、アンプのノイズを押さえ込めずハムを白状するのは恥ずかしいし、抵抗を挟むのは悔しいです。心理的な抵抗がこんなに大きいとは思いませんでした。

とにかく回路の中の部品を減らしたい、少なければ少ない程、短ければ短い程良い音のはずだ、トランスなんてとんでもない、スピーカーユニットのインピーダンスも特定出来ないまま入れる抵抗は如何なものか。こうした考えは子供じみた狭量でしかありません。システム全体のインピーダンスの問題や長い経路の中のどこでゲインを稼ぐかのやりくりが大人の解決だと頭では判っているつもりだったのですが、子供じみた非寛容が頭をもたげます。

下手に回路や部品を増やすよりは少しぐらいのハムなんて、音楽を聴くのにいちいち気にしないと思っていました。けれどノイズレベルが下がってSN比が良くなったら、初めて聞こえて来た音や気配があって、確かに効果はあるみたいです。子供の潔癖さに大人のやりくりが優った様です。いくらアンプのカタログでSN比を比べても、マルチなんて始めると、システム全体のSN比の肝は別の所にあります。今回もあくまで実験です。大分マシにはなりましたが、まだハムが消えた訳でもありません。途中ではありますが、もう後戻りは出来ません。

なんて思っていたらスピーカーユニットのインピーダンスが判りました。クラングフィルムのサイトの中に、マルチを始めてからははずしてある私の物と同じネットワークを見つけました。ホーンのドライバーは15オーム、ウーファーは4オームか7.5オームみたいです。それぞれ8オームと5オームを想定していた訳ですから、道理で思った程能率が落ちないはずです。又アッテネータを作り直さなきゃいけません。そう言えばプリアンプ用に用意した100Kオームの2連ボリュームがありました。固定抵抗を重ねた24段のラダータイプです。パワーアンプの前に入れて見ましょう。アンプの後ろで絞るか、どちらが良いのか試して見ましょう。

2010-02-23 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

ボリューム交換

現用のプリアンプに付いているボリュームは、アルプスの100KオームMN型2連をバランスに、同じく100KオームA型2連をメインボリュームに使っています。

2連のボリュームの衰減カーブを左右揃えるのは実はかなり難しい事です。ステレオに使った場合は左右のギャングエラーという形で現れます。

前から気になってはいました。段々我慢が出来なくなって来ました。実は本当にボリュームの所為かどうかは、順列組み合わせをかなりやらないと特定が出来ません。(特にマルチなんて始めると不揃いを起こす可能性は他にも沢山あります)

次のプリアンプを作る時には一度バラックを作ってボリュームを比べて見ようと思っていました。そのため2連型4連型のボリュームを幾つか集めていました。けれど今はプリアンプを一台まるごと起こすだけの勇気がありません。現用のアンプに付け替えられる物は限られてしまいます。ステレオ用の長い2連型は全て後ろのトランスにつかえてしまいます。ネットで見つけた24ステップのラダー型アッテネーターを1台づつモノラルで、今のバランスとボリュームの穴を右用、左用に分けて入れて見ました。バランスとボリュームの二つのつまみは使うのに便利です。けれど気軽に流す時には手元のi-tune側で操作が出来るし、本気で聴く時には左右のそれぞれのつまみを廻す羽目になっても構わないと決めました。

楽をしようと始めた改造ですが、穴を空け直す羽目になったり結構な手間になりました。それにいじっていたらテープとモニターのセレクタの回転部分、ベークライトが割れて壊れてしまいました。左右それぞれのボリュームとした所為で今までバランス、ボリュームと2回通っていたボリュームが1回になりました。セレクタ回路も1段飛ばす事が出来ました。回路は短く出来ました。ギャングエラーも解決しました。今日の所はこれで勘弁してやろうと思います。

2010-01-02 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)

YOKOYAさんのDAC

意外な高音質とは言いましたが、airmac expressのアナログ出力やMP3のファイルには限りがあります。

誉めはしましたが、それはサイズの割にはとか、値段の割にはと言った判官贔屓みたいなものでした。

(MP3ファイルをappleロスレスファイルに変えると少しましです)

一度使うと止められない、便利なi-tunesライブラリーからの音を良くしたい。

その為には、airmac expressからデジタルデータを光接続で取り出して、別のDAC(デジタル-アナログ コンバーター)からアナログ信号を既存のプリアンプに繋ぐ必要があります。

新しいDACがどれだけの物なのかを確かめるのには、既存のCDプレイヤー内蔵のDACと比べると分りやすい。

手持ちのLHH700には同軸と光、ふたつのデジタル出力があります。新しいDACにはairmac expressからとCDプレイヤーからの二つを繋ぎたい、光と同軸、或は光が二つのデジタル入力とセレクタが欲しい所です。

置く場所の都合などを考え合わせると、CECのDA53Nと以前にアンプを買って驚いたYOKOYAさんのDACの二つが良さそうです。

今、日野オーディオではCECのDA53Nを随分安く売っています。65000円だか63000円でした。欲しいなぁ。

一方のYOKOYAさんは26000円、懐具合でここはYOKOYA-DACを試して見ます。

落札したDACが今日届きました。

airmac expressからのアナログ出力が鳴らし込んだ事でどんどん良くなったのは事実だと思いますが、逆にふっくらとしたあの音に耳が慣れた事もあったのかも知れません。

新しいDACを通した音はすっきりと見通しが良いのですが、ふっくらした音に慣れた耳には少し物足りなくも聞こえます。

これでi-tunesからのソースをYOKOYA-DACを通して聴く方法がひとつ。

CDプレイヤーからのデジタル出力をYOKOYA-DACを通す方法、これが二つ目。

CDプレイヤー自身のアナログ出力を聴く三つ目と、

選択肢が増えました。違いはあるのですがどれか一つが桁違いに良いとも言いかねます。

鳴らし込む事で変ること、接続の方法やケーブルで変る事もあるでしょう。

もっと時間を掛けて比べる必要があります。

以前に買ったYOKOYAさんのアンプは、安い値段を別にしても十分に良い音でした。

今回のDACはそこまでの驚きを感じませんでした。

airmac expressからのアナログ出力に比べれば確かに良くなりました。

ただ、i-tunesからの音でハイエンドCDプレイヤーの音を目指すのにはまだ距離がありそうです。

意外な高音質とは言いましたが、airmac expressのアナログ出力やMP3のファイルには限りがあります。

誉めはしましたが、それはサイズの割にはとか、値段の割にはと言った判官贔屓みたいなものでした。

(MP3ファイルをappleロスレスファイルに変えると少しましです)

一度使うと止められない、便利なi-tunesライブラリーからの音を良くしたい。

その為には、airmac expressからデジタルデータを光接続で取り出して、別のDAC(デジタル-アナログ コンバーター)からアナログ信号を既存のプリアンプに繋ぐ必要があります。

新しいDACがどれだけの物なのかを確かめるのには、既存のCDプレイヤー内蔵のDACと比べると分りやすい。

手持ちのLHH700には同軸と光、ふたつのデジタル出力があります。新しいDACにはairmac expressからとCDプレイヤーからの二つを繋ぎたい、光と同軸、或は光が二つのデジタル入力とセレクタが欲しい所です。

置く場所の都合などを考え合わせると、CECのDA53Nと以前にアンプを買って驚いたYOKOYAさんのDACの二つが良さそうです。

今、日野オーディオではCECのDA53Nを随分安く売っています。65000円だか63000円でした。欲しいなぁ。

一方のYOKOYAさんは26000円、懐具合でここはYOKOYA-DACを試して見ます。

落札したDACが今日届きました。

airmac expressからのアナログ出力が鳴らし込んだ事でどんどん良くなったのは事実だと思いますが、逆にふっくらとしたあの音に耳が慣れた事もあったのかも知れません。

新しいDACを通した音はすっきりと見通しが良いのですが、ふっくらした音に慣れた耳には少し物足りなくも聞こえます。

これでi-tunesからのソースをYOKOYA-DACを通して聴く方法がひとつ。

CDプレイヤーからのデジタル出力をYOKOYA-DACを通す方法、これが二つ目。

CDプレイヤー自身のアナログ出力を聴く三つ目と、

選択肢が増えました。違いはあるのですがどれか一つが桁違いに良いとも言いかねます。

鳴らし込む事で変ること、接続の方法やケーブルで変る事もあるでしょう。

もっと時間を掛けて比べる必要があります。

以前に買ったYOKOYAさんのアンプは、安い値段を別にしても十分に良い音でした。

今回のDACはそこまでの驚きを感じませんでした。

airmac expressからのアナログ出力に比べれば確かに良くなりました。

ただ、i-tunesからの音でハイエンドCDプレイヤーの音を目指すのにはまだ距離がありそうです。

2009-08-25 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)

airmac expressその後

本来、無線LANの構築など、私には良く分からない色々な機能を持つ物らしい事が分かって来ました。

私にとってはただデスクトップmacから、i-tunes上の音楽をデジタルソースとして取り出して、

macからは離れたオーディオセットにまで飛ばしてくれるモノ。

デジタルソースのままで、或はDA変換されたアナログ信号をmac本体から離れたairmac expressから取り出せる事のみが私の期待する所です。

この小さな箱ひとつに、山の様な機能が盛り込まれている内の、ほんの一部分に過ぎない訳ですから、

DAC(デジタル-アナログ コンバーター)としての機能にあまり多くを期待する気にはなれません。

機能の割に驚く程小さな箱には、感心をする一方で少し不安もあります。

かなり熱くなります。小さな中に詰め込むのに随分無理をしているのではないでしょうか。

デジタルデータのみを取り出して早々に別のDACを用意するベキですが、どんなDACを買えば良いのか少し勉強が必要です。

それともう一つ、airmac express自体のアナログ信号の質を確かめてみたいと思いました。

ミニジャックからはヘッドフォン用のアナログ信号が、同じ穴に深いオプティカルケーブルを差す事でデジタル信号が取り出せます。脇のUSB端子はプリンター専用でここにUSB DACが繋げる訳では無さそうです。

つまりデジタルデータを取り出すのには、TOSリンクしか方法がありません。これではDACの種類が限られてしまいます。

USB接続のDACが急増している所ですから、ここは何とか音楽データのデジタルアウトプットとしてもUSB端子が使える様にして欲しい所です。

DAC選択の間に試したい、airmac express自体のアナログ出力についてです。

最初はもったりとした音で落胆しました。

高域の輝きが無く、ひとつひとつの音の粒立ちが悪い。

周波数特性による物か、それ以外の特性かは分りません。

ただ良く聴くと、分解能は悪くありません。ピークで歪んだりもしない様です.

同じデジタルのはずですが、使いこなすのに随分手間取ったCDの様に薄っぺらで堅い音という訳でもありません。

それに、i-tunesによるライブラリーは圧倒的に便利です。音の質より使い勝手で将来は軸足を移したいと思いました。

その便利さで鳴らす時間が増えました。何十時間か鳴らした所で気が付きました。音がどんどん良くなっています。

こうしたデジタル機器にも鳴らし込みが必要だとは思いませんでした。

CDプレイヤーからと同じ音源を聴き比べてしまえばまだ差がありますが、

ソースに拠っては、それだけ聴いていれば不満を感じない物も出て来ました。

かなり微妙な差であって、大部分の人達にとって十分以上の立派なものだと思い始めました。

いきなり、別売りのDACに行かず、airmac express自体の音を確かめるのは十分に意味のある事でした。

随分差を縮めましたが、まだCDプレイヤーを越すものではありません。

やはりデジタル出力を自前のDACで変換する必要があります。

CDの規格は16bit、これは音の大きさ、波の高さをどれだけ細かく分けるかで、

サンプリング周波数は44.1khz、こちらは音の長さをどれだけ細かい目盛りで刻むかという事らしい。

(サンプリング周波数を高くするのはむしろフィルターの設定の為とも書いてありました。)

CDの容量650MBに入る限りの高規格ではあった筈です。

けれど、これからは音源のフォーマットもずっと高規格になって行く訳ですから、

CD以外のデジタルソースへの用意が必要ですし、一度取り込んだCDのデータを高規格に変換して鳴らすなんて事もあるみたいです。

ここいら辺りをもう少し勉強しながら 新規DACの選定を進めたいと思います。

パソコンの普及でワープロなどと言うものは淘汰されてしまいました。

今、このワープロは高性能で百万もしたんだなんて言われても、欲しがる人はいないでしょう。

ハイエンドオーディオの世界でも、CDと言う規格や、CDプレイヤーが同じ事に成りかねないとも感じました。

製図板や写植、糊で切ったり貼ったりと同じ様にCDプレイヤーが無くなるのも時間の問題かも知れません。

walkmanや携帯CDプレイヤーがi-podに取って代わられた事に比べれば、社会的にずっと小さな変化なのでしょうけど。

2009-08-20 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

airmac express

外に出た時、極くたまに、それも余程時間がある時しかレコードショップ(CDショップと呼ぶべきでしょうか?)をのぞいたり出来ません。

それが気の向いた時にいつでも、ありとあらゆる音楽ソースをダウンロード出来る。i-tunesはあまりに危険な存在です。長い間忌避してきましたが、i-phoneを使ううちに心理的な抵抗をそがれてしまいました。

手持ちのCDを読み込んだりしている内にストックも貯まって来ました。LPやCDに比べて使い勝手の良いi-tunes上の音楽ライブラリーを既存のオーディオにも繋げて見たいと思いました。巷で噂のUSB-DACはPCとオーディオの位置が離れていて難しい。困っていたら、H氏からairmac expressを薦められました。

無線LANに興味が無い所為で気付きませんでした。離れたオーディオに無線を飛ばしてPC上のソースを鳴らせます。

簡単に音が出たと見栄をはりたい所ですが、設定には苦労しました。二日やって諦めてappleのサービスに頼りました。30分程電話に付ききりで教えてもらって、やっと音が出ました。

音については稿を改めるとして、今日はそのデザインについて。

赤塚不二夫のお巡りさんの様な繋がり目ん玉がAC100Vの端子です。これは良しとしましょう。もう一つの手前の端子が何だかお分かりでしょうか。

壁付きのコンセントに直接差すプラグと、遠くのコンセントまで延長できるコードとが差し替えられる様になっています。

延長時のアースを使う時のみに使う端子でした。単なるアース端子とは思えない手の掛け方です。

小さな箱に無理矢理押し込まれた機能の数々、けれどたかがアース端子ひとつへは異常な偏愛。

(もちろんプラグ側に設けられたレールに食い込むスライダーを兼ねています)

無駄かも知れませんが、私は気に入りました。

2009-07-29 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)

逃がして来た物

ワインなんて語るのもおこがましい事は良くわきまえている積もりです。何も知らない門外漢が口を挟むべきでない。

只、銘柄や地名、穫れた年を比べてのあれこれに本当に意味があるのでしょうか。品質監理の行き届いたトヨタの車や日本の家電を比べてのあれやこれやは分かります。けれど,ワインは全く同じ物を飲んでも開けた部屋の気温やグラスの形、開けてからの時間でまるで変ってしまいます。一緒に飲む人や料理まで変数の多さを考えると比較なんて成り立つものかしらとも思います。

出来たまま動かされた事の無いワインを試飲してひっくり返る程驚きました。大感激して半ダース買い込みました。海を渡って持ち帰ったワインを色々な状況で開けました。毎回違う味でしたが試飲した時の感激には二度と巡り会う事がありませんでした。どんなに立派なワインでも地球の裏側まで持って来て,まるで違う気候の中で飲む私達にあれやこれやを言う資格があるのでしょうか。

オイロダインについて言えばオリジナルのネットワークを使っている間、遂に 感心する様な音にたどり着けませんでした。ネットワークを外してディバイダーを使う様になってから、今までとは桁違いの可能性が垣間見える様にはなりました。けれど、沢山ある変数のどれかを少しいじっただけでまるで違う音になってしまいます。巷間言われるドイツの音、オイロダインの音とはどれを指すのでしょう。

アルテックは、A5・A7・604から、10センチの405・安い409まで共通する美質を持っています。多くの製品の中で大きさから値段、歴史まで一番身近で魅力的なポジションにいたのが755Eパンケーキです。随分色々な所で聴かせてもらいましたが、良いと思った事がありません。共通する魅力を持ったアルテックの中で755Eだけが異質に聞こえました。けれど、絶賛する人がいます。戯言と聞き流せれば良いのですが、755E以外についての記述には説得力

があります。

素材の素性を活かすのにはそれなりの環境が必要です。キチンとした条件を揃えて初めてその性質を明らかにしてくれるのでしょう。条件も揃わない中で良い結果が得られなかったとケチを付けても始まりません。組み合わせでまるで評価の変るオーディオシステムの中でも、個々の器具の持つ特質に触れる事があるのも事実です。もう何十年も作っていて、最近は線材を金にして銀にして銅にして、山の様にバリエーションのあるSPUにも、高価なヴィンテージから最近のものまで共通する美質があります。これは多くの人の知る所でしょう。千差万別の組み合わせを使いながら多くの人達が共通した認識を持っている。こうした認識が成り立つ例から振り返れば、私の場合ワインにも755Eにもオイロダインの本質にもまだ手が届いていないのでしょう。

AXIOM80の音色、ハーベスやスペンドールの魅力、LS3/5aの良さ、真空管の国柄とメーカー、製造時期の違い、三極管と多極管の違い、帰還の有無、巷間言われる何かに付いて私も実感した事はあります。世間の評判と一致するものかどうか分かりませんが、オイロダインと755Eの本質に未だ触れる事が無いのは本当に残念です。

その日飲んだワインが美味しければ結構です。ワインに関する世間の評価に通じようとは思っていません。

2009-05-04 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

リニアフェーズとA7

家にあるステレオセットなどとはまるで違う、オーディオという世界があるのを知ったのは、高校に入ってあちこち出歩ける様になってからでした。

JBLの4320、ALTECのA7、三菱の2S305、から出て来る音に驚嘆してから、もう何十年も経ちます。その間、新型スピーカーを聞く度にその進歩に感心して来ました。けれどあんなに感心したのに今となっては聞く事もないスピーカーが沢山あります。周りのスピーカーがどんどん良くなれば昔のA7なんか今時誰も使わないはずです。ところが、新しいスピーカーに感心してA7なんか忘れた頃に、聞いてみると全く見劣りしない。むしろ新しいスピーカーに無い魅力を感じるのは何故でしょう。(昔ジャズ喫茶などで沢山使われていたA7は必ずしもすべてが良い音で鳴っていた様にも思えません。むしろ感心する機会が増えている様にも思います。)

70年代まだ家電各社もオーディオに熱心だった頃、松下もテクニクスの名前で色々な研究をしていました。一番大きな成果はダイレクトドライブだと思います。そうした日本の研究もスピーカーではあまり成功しなかった様な気がします。数少ない例外、成功の例がテクニクスのリニアフェーズスピーカーだと思います。普通のスピーカーは平らなフロントバッフルに幾つかのスピーカーユニットを付けています。フロントバッフルから振動板やボイスコイルまでの距離はスピーカーユニットによりまちまちです。それぞれのユニットからの音には位相差が生まれます。リニアフェーズスピーカーは振動板の位置を揃えて位相差を無くそうと言う事だったと思います。

単一音源がスピーカーの理想だとすれば、604などの同軸スピーカーはその理想にも思えます。正面からは理想を叶えたかに見える同軸型も側面から見れば振動板の位置の不揃いを解決出来ていません。

A7の美点はウーファーにまでホーンが掛かっている事では無くて、ドライバーとウーファーの振動板の位置が揃っていることでしょう。単一音源と言った問題意識には一見無縁に見えるA7こそが単一音源の理想に近いとも言えます。

A5の発表が1945年、A7の発表は1954年だそうです。ウーファーにホーンを付ける事が目的だった。たまたまドライバーの振動板の近くになってしまったなんて可能性も無いとは言えませんが、テクニクスのリニアフェーズより大分古そうです。デビュー当時に意識していたかどうかは判りませんが,結果的にはA7が何十年も生き残って来た一つの原因ではないでしょうか。

811か511ホーンの絵があれば良かったのですが、これはホーンが変って、ドライバーもウーファーもフェライトになってからの絵です。かなり後で残念ではあります。けれどアルテックがA7で振動板の位置を意識していた事が判ると思います。

こんな事を言い出したのは自分のツィーターの位置を動かした所為です。前回、H氏の新しいマルチアンプシステムを聞いて拙システムとの低域の違いに驚きました。マルチチャンネルを始めてからずっと気になっていたのは低域です。ヘレンメリルやサキソフォンコロッサスではベースラインが判りにくく消えて無くなったり,突然大きくなったりします。これは低域に大きなディップやピークがある所為でしょう。あれこれ手を入れて大分マシになった積もりだったのですが、まだ問題が残っている事に気が付きました。

更に、手を換え品を換えして、ヘレンメリルではほとんど粗が見えない所まで持って来ました。サキソフォンコロッサスでも随分マシにはなりました。今度はH氏に拙システムを聞いてもらいました。

低域が良くなったのは認めてもらえました。でもツィーターが気になる様です。この所、低域の調整ばかりに気を取られていました。最初はツィーターのレベルをいじっていたのですが、まだ御気に召してもらえません。ツィーター位置を動かして見ようと提案がありました。

箱の上面でツィーターの位置を前後させると何かが変るのは判ります。ただボリウムのつまみを右にひねると音が大きくなると言った因果関係までは判りません。上面から更に奥まで押し込んで、ドライバーの振動板とツィーターの振動板の位置が近づくと、今まで気になっていた子音やサシスセソが気にならなくなります。高域のレベルは後退距離もあって落ちています。だのに色々な音の重なりが良く分かって,分離も良くなるみたいです。

少し高域のレベルを上げました。でも前よりずっと子音が引っこみました。

自分では気付かずにいた所を教えてもらいました。一人では上手く行かなかった実験も二人でやると良く判ります。Hさん有り難うございました。

まだ細かい微調整が必要です、もう少し追い込んでみます。

2009-04-25 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (5) | トラックバック (0)

Room Acoustics

高くてとても手が出ないと思っていたこれをネットで見つけました。何をする物かお分かりでしょうか。

白土三平風に言えば、賢明なる読者諸兄は既にお気付きの事と思われるが、と言った所でしょう。

スカイライン型ディフューザーと書いてありました。

平行した天井と床のおかげで、スピーカーの前で手を叩くとビィーンと響きます。何とかしたいと思っていました。スピーカーの前に布団を敷いておく事で解決する事は実験済みですが、床や天井に布団と言う訳にも行きません。

これを天井に貼る事で、互いに平行な天井と床の反射を押さえる事が出来ます。天井の‘どこに貼れば良いのか床にのあちこちに置いて確かめました。

手を叩くと反響の7〜8割りは減らせる様です。

ただ、音楽を聴いてもその差が意外に分かりにくい、第一こんな大きな物を低い天井に貼る事に抵抗があります。

躊躇している内に別の実験を思い付きました。

天井と床の平行面の解決にはなりませんが、

どこが実験か分かるでしょうか。

奥まで押し込んで揃えていた本を何冊かおきに手前に出してデコボコを作りました。右上の一枡を見て下さい。

音楽を聴いて見ました。特にスピーカーの間の奥辺りは効果がある気がします。もう少し検証が必要です。

本棚のデコボコもスカイライン型ディフューザーも見た目が良い話しでは無い事が気になります。どうしようかな。

模型を良く作る設計事務所であれば、スチレンボードで作った模型を天井に貼っても良いと思いますが、ここには具合の良い模型がありません。その内、天井に貼っても落ちて来ない様な軽い乱反射システムをスチレンボードで考えましょう。

2009-03-15 カテゴリー: AUDIO | 個別ページ | コメント (3) | トラックバック (0)