自らを建築家と名乗る事にてらいと逡巡があります。お客さんの中には建築家の先生扱いをしてくれた方もいらっしゃいましたが、普通は設計屋さんと呼ばれます。それを不当と思う気持ちはありません。

しばらく前に「若き建築家のひそやかな恋とコンペの闘い」を描いた小説が幾つかの書評で褒められていたのは読みました。若き’建築家’のお話に我が身を擬える気持ちはありません、ただ身近な世界でもあって、こそばゆい気もします。畑違いの人が描く建築家像は大抵妄想ばかりで的外れ、近寄るのも恥ずかしい事があります。逆に的外れでないのは自分勝手で迷惑な人種と書かれる場合です。そんな訳で評判の小説を手に取る事はありませんでした。

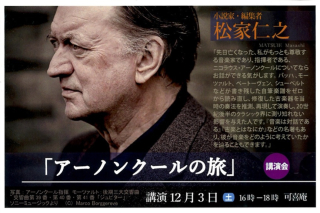

たまたまアーノンクールについてのお話が聞きたくて、出かけた会の話し手が件の作家兼編集者でした。アーノンクールからツバイク、ボネガット、須賀敦子までのお話を聞いて興味が湧きました。会場で件の小説を手に入れました。

映画やテレビでも建築家を取り上げて何らかのドラマをでっち上げる為、恋やコンペを持ち出してくるのを見た事があります。けれど建築設計やその過程そのものがドラマのモチーフになるのを見た事がありませんでした。現実の設計において生じる葛藤はテレビドラマと無縁でそうした題材にはならないと思っていました。無理やりドラマを作れば根拠のない恥ずかしいものしか出来ないとも思っていました。

クライアントの口から突拍子もない注文が出てくる時。全体の計画と矛盾したり、予算オーバーになってしまうなんて話はドラマで出てくる可能性もあるでしょう。でもこの本の中に出て来る対処や信条には設計からはよその人が書いたとは思えないリアリティがありました。

物造りや設計が人を驚かせてナンボの見世物に成りかねない事、そうした事に含羞や危機感を持つ人もいる事。

「理不尽なものに押し切られる事もあるだろう。相手のある仕事だからね。ただただ最後に押し切られるにしても、自分の考えは、言葉を尽くして伝えるべきなんだよ。そうでないと自分の考える建築がどこにもなかった事になってしまう。」

畑違いの人にこんな事を言われるとは思ってもいませんでした。

「建築にはこれ見よがしでどこか意表をつこうとするところがある。けれど先生の設計は含羞なんだよ。」

これ見よがしな世界には意外かも知れませんが、建築の世界には’先生’のモデルと思しき吉村順三の信奉者も多くて、これまで何十年か、私も仕事の中で吉村順三に関する話をあちこちで聞いて来ました。狭い建築の世界では暗黙知とされている項目が幾つもあります。畑違いの人が良くもまぁこれだけ集めたなと思いました。作家自身の創作に依る所もあるのでしょうが、日本における建築の世界で吉村順三がどう言う存在か、よその世界の人に知ってもらう良い機会だとも思います。

「なんとなくクリスタル」って本が好意的に取り上げられる事は少ないと思いますが、ここでは悪意を含みません。音楽や食べ物にについては村上春樹もよく取り上げます。テディ・ペンダーグラス、マーラーやグランパルティータと言う選曲が状況の説明にもなっているのでしょう。80年代初頭 もう一つの「なんクリ」と読めない事もありません。ルノー・5(サンク)にボルボ240、シトロエンDS、プジョーの305(309.306.505は覚えているけど305は見た事がなかったなぁ)、マイケル・フランクスにAOR、麻里子のデッキシューズに雪子はメインハンティングシューズ、リンにクォードにタンノイ。ただヴィンセント ブラックシャドウを普段使いするのはちょっと大変なはずです。1泊か2泊、軽井沢までのツーリングなら無理は有りません。けれど’夏の家’でひと夏のメンテナンスが可能でしょうか。記号としても強すぎる、別の意味を持たせてしまう気がします。もし若い所員がスポーツカー好きとの設定であれば、ヒーレーやトライアンフ、エランでしょう。安いのを探してポルシェもあり得るでしょうか。そこでガルウィングの300SLじゃまるで意味が違っちゃう。主人公の先輩を説明するのに、古い英国製オートバイであれば、私はベロセット辺りが適当と思いました。持ち主の環境が桁違いとの設定であれば良いのかも知れません。

私は1981年にある美大の建築科を卒業しました。就職先を捜す折、卒業生名簿の中に吉村事務所に勤めている人を見つけて電話をした事がありました。独立後シェアしていた事務所で机を並べて仕事をしていた3年先輩の女性にサンクを勧めた事も思い出しました。(恋愛には関係の無い話でしたけど)私自身がサンクに乗るようになったのはずっと後、シュペールサンクが中古になってからでした。

恋模様については私の守備範囲外ですが、建築の話には大変感心しました。先生の言う美校と’ぼく’の美大の使い分けも正確です。逆に私の知らない世界も何重もの下調べの上に出来ているのでしょう。暑い夏の間、事務所ごとの避暑をするレーモンド事務所の昔話は聞いた事があります。けれどそれは、戦前の話でしょう。クーラーの行き渡った80年代にどこかの事務所で続いて居たのでしょうか。でも取り上げたい美風とする気持ちは良く分かります。浮世離れした別世界に飛んで行くのに又とない仕組みでもあります。世知辛いこの世との行ったり来たりが生まれるのも好都合でしょう。学校を出て80年代から現在までの時代の流れを過ごして来て思い当たる事も沢山ありました。建築など興味の無い方にも、どこかで思い当たる事があるかも知れません。

とっても良く出来ているけど、全てが受け身で何が言いたいのかが分からない。何にもしないのに周りの人が大事にしてくれる。この本だか主人公の事だかわかりませんが、薪を丁寧に積む事と昔の先生に似ている事だけだと納得が行かない人もいるかも知れません。けれど、世の中には色々な物を大事に思う人が居て、こうした小さな物で決まっていく事ってあるんだよと思います。自分以外の大人の勝手な都合と思惑で事が進むのは良くある事です。けれど一人の若者を姪の相手にとまで見込むのにはもう少し時間が掛かる気もします。

前の時代への憧憬と、自らの立つ所 価値観への自信と読んでしまうと、(自慢と書くと悪意ととられてしまいます)文句を言い出す人がいても不思議はありません。

皆が知っている、日本にも馴染みが深い、日本人の情緒に訴える所の大きいライトと、タリアセン、不倫が小説と言うお料理の為に必要だったのは良く分かります。ライト-レーモンド-吉村との軸があるとすれば(私はあまり無い気がします)一つ飛ばしただけかも知れません。けれど、日本には希な合理とある種の無名性を吉村順三に感じる私はライトと不倫をネタにする事に馴染まない物を感じました。けれどこれは個人的な問題で人様に同意を求める物でありません。何より、どこにも吉村とは書いていない、多くの人に読んでもらう為のフィクションなのですから。そうしたズレを含めてとっても感心しました。お勧めします。